01

Rappel Antomo-fonctionnel du Tarse

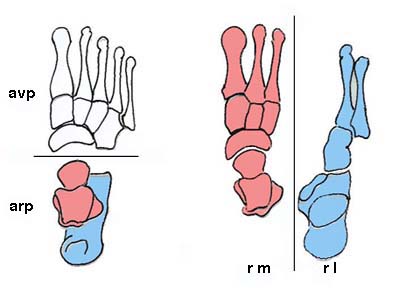

1. Le squelette du pied est construit autour de deux charnières

orientées perpendiculairement:

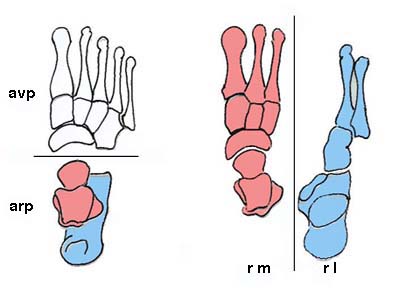

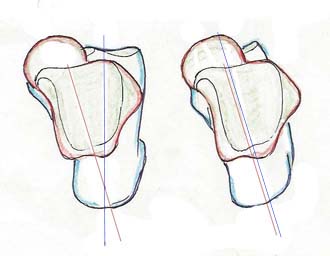

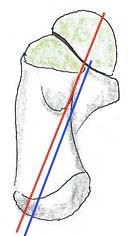

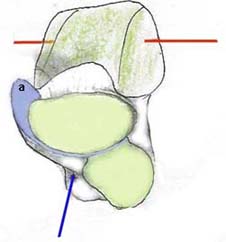

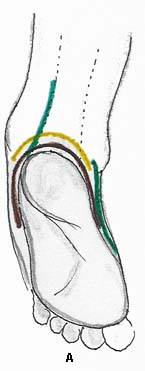

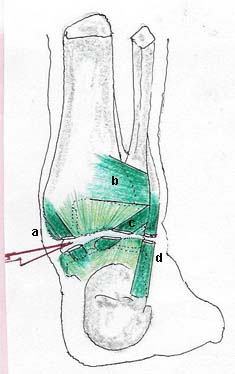

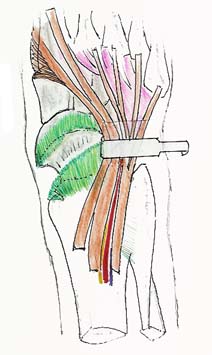

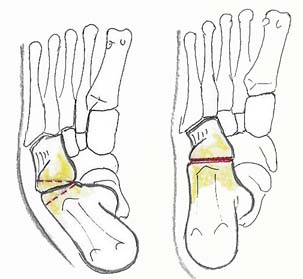

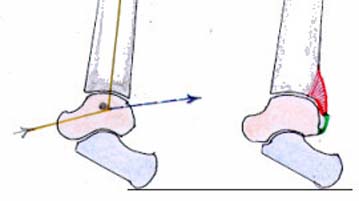

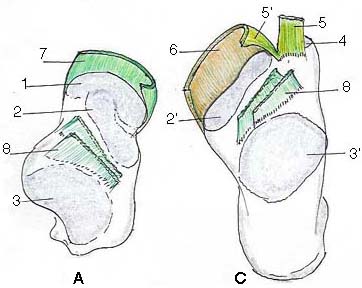

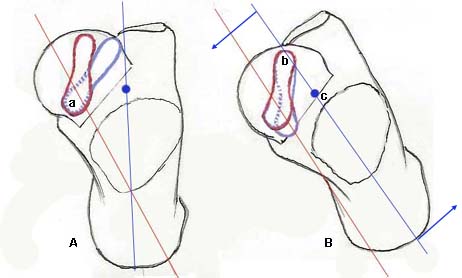

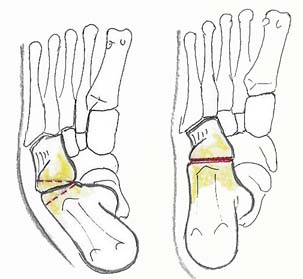

* la charnière transversale (fig.01) est l’articulation médio-tarsienne

de Chopart qui sépare:

- l'arrière-pied (arp) ou tarse postérieur, formé par

l'astragale (talus) et le calcanéum, de

- l'avant-pied (avp) formé par le scaphoide

ou naviculaire, les trois cunéiformes, le cuboïde, les cinq métatarsiens

& les phalanges .

* la charnière longitudinale , tracée de la berge médiale

du calcanéum au 3ème espace interdigital; subdivise le pied

en deux rayons :

|

fig.01

|

- le rayon médial (r m),formé de l'astragale et du squelette

qui le prolonge en aval (scaphoide, cunéiformes, les trois premiers

métatarsiens), et

- le rayon latéral (r l) représenté-par le calcanéum et les

pièces annexes (cuboide, les deux derniers métatarsiens).

|

fig.02

fig.02

Les

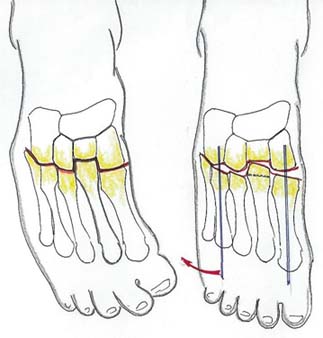

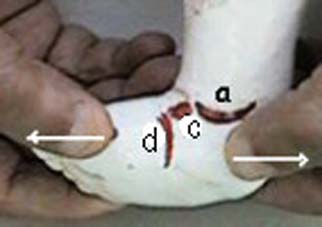

deux rayons sont solidarisés à partir du calcanéum par deux paires de ligaments:

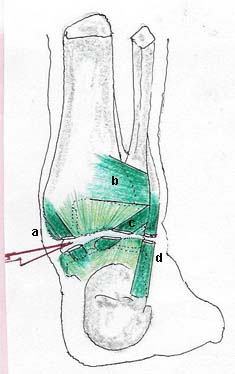

* Les ligaments dorsaux ont une insertion calcanéenne commune, sur une toute

petite aire contigüe au seuil du sinus du tarse, puis divergent en deux

faisceaux scaphoidien et cuboidien. Ce ligament en Y est remarquable

par l'orientation spatiale de ses deux composantes, le faisceau calcanéo-cuboidien

est étalé horizontalement alors que son homologue calcanéo-scaphoidien est

orienté sagittalement et entre ainsi dans la constitution de l''acetabulum

pedis'.

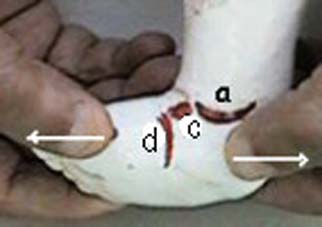

* Les insertions

des deux ligaments plantaires sont nettement distinctes. La charnière

médio-tarsienne est maintenue du côté latéral

par le ligament calcanéo-cuboidien (d); et par le ligament

calcanéo-scaphoidien du côté médial (c);

ce ligament est le principal soutien de la tête astragalienne, il

contribue ainsi à la constitution de l'acétabulum pedis.

Dépourvu

d'insertion musculaire, l'astragale ou talus est assimilable à une

grosse bille interposée entre la mortaise tibio--péronière et le reste

du tarse, entrant ainsi dans la mécanique des articulations adjacentes.

En flexion dorsale, il s'encastre dans la mortaise

et fait corps avec elle; autrement, il s'en libère quelque peu en position

d'équin et participe passivement aux mouvements de prosupination et de rotation.

Le calcanéum est mobilisable par rapport à l'astragale, activement en

flexion plantaire sous l'action du triceps. Les autres mouvements (flexion

dorsale, prosupination, rotation), nés dans l'avant-pied, lui sont transmis

par l'intermédiaire des ligaments qui l'unissent au scaphoide et au cuboide

et principalement par le complexe ligamentaire appelé ' acetabulum pedis '.

Le scaphoide (naviculaire) est situé au sommet de la voûte plantaire, sa

mobilisation par le jambier postérieur, le fait glisser en dedans et en haut

contre la tête de l'astragale.Le cuboïde est solidaire des déplacements du

calcanéum et du scaphoide.

02

La

musculature

Abstraction faite des muscles intrinsèques, le pied est équilibré

par le jeu de quatre groupes musculaires provenant du squelette sus-jacent.:

* le

triceps sural est le fléchisseur plantaire principal, son tendon (d'Achille)

se termine sur l'extrémité et la face médiale de la grosse tubérosité

du calcanéum, de sorte qu'à la flexion plantaire s'associe un certain

degré de supination qui équilibre le valgus physiologique du calcanéum.

* le groupe fléchisseur dorsal est représenté par les extenseurs propre

et commun.

* les deux muscles jambiers, antérieur et postérieur, constituent le

groupe supinateur, leurs tendons se terminent sur les piliers de la

voûte plantaire.

* les péroniers dont les tendons se terminent sur les bords médial &

latéral, constituent le groupe pronateur. |

|

Si on considère

l'ensemble de cette musculature par rapport à l'articulation médio-tarsienne,

seul le triceps se termine en arrière de cette charnière, les trois autres

groupes sont insérés en aval, c'est la synergie de leur contraction qui équilibre

la puissante action du triceps.

Stabilisation

de l'astragale

La position et la morphologie de l'astragale - telle une bille, dépourvue de

toute insertion musculaire, intercalée entre mortaise et calcanéum - la prédisposent

à l'énucléation;une telle éventualité est contrecarrée par l'existence de formations

périphériques stabilisatrices:

Stabilisation

frontale

|

Les

bras de la pince bimalléolaire (mt/mp) sont de dimensions nettement

inégales, la malléole tibiale (mt) est courte et massive ,découvrant

deux-tiers de la face médiale de l'astragale; mais ce déficit est

compensé par l'étendue et l'épaisseur du ligament deltoide (ld);

tandis que la malléole péronière (mp), plus longue, couvre toute

la hauteur du versant latéral, le ligament calcanéo-fibulaire (lcf)

qui la prolonge est relativement grêle. |

| |

Stabilisation

dans le sens sagittal

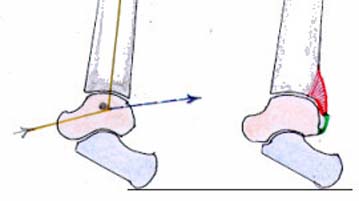

Le changement

de cap des tendons issus de la musculature jambière crée au

niveau malléolaire des lignes de forces dont la résultante tend

à luxer l'astragale en arrière.

La conformation du rebord postérieur de l'épiphyse tibiale qui se

comporte comme un buttoir (3° malléole de Destot), et le renforcement

de la capsule tibio-tarsienne postérieure par les ligaments talotibial

& talofibulaire empêchent tout mouvement de glissement postérieur. |

|

04

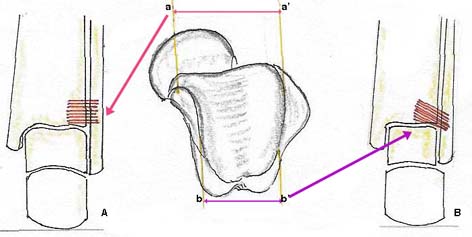

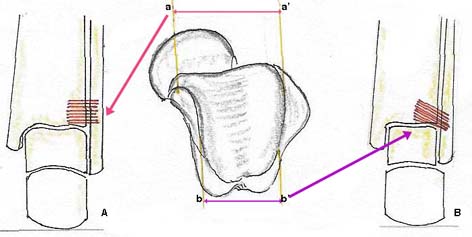

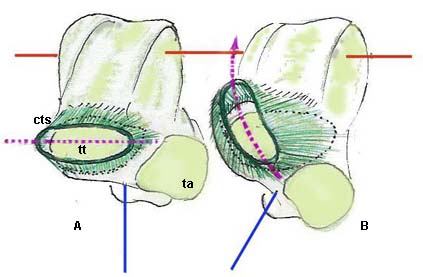

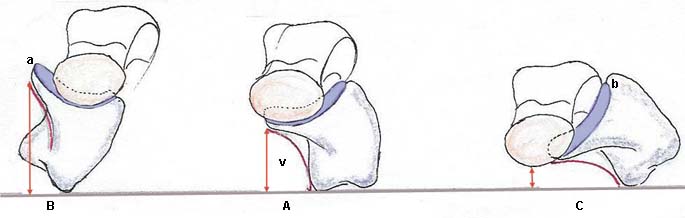

L'adaptation

de la poulie à la mortaise tibio-péronière

Lors des mouvements de flexion de la

cheville, la mortaise tibio-péronière s'adapte à la largeur de la

poulie astragalienne dont le versant postérieur (b b')est plus étroit.

Cette adaptation est liée à l'orientation des fibres des ligaments

tibiopéroniers distaux, dont le degré d'obliquité varie en fonction

de la largeur de la poulie. (A: en flexion dorsale; B: en flexion

plantaire).

L'attitude fixée en équin adapte la mortaise à la largeur de l

a portion postérieure de la poulie. |

05

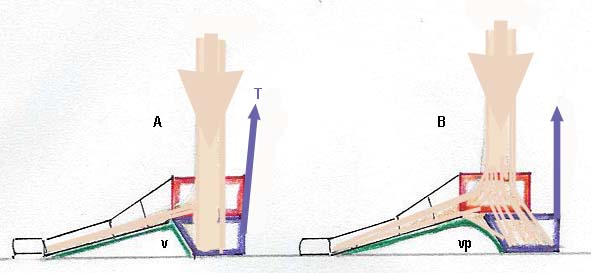

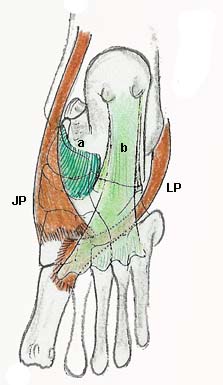

La

voûte plantaire

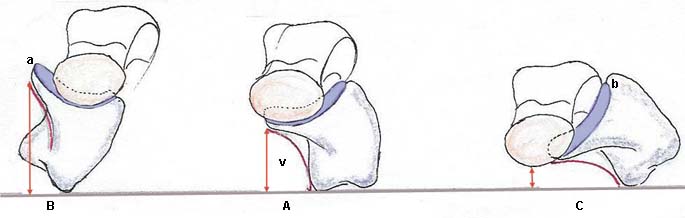

La

position excentrée de l'atragale au dessus du calcanéum transforme

le rayon médial en une sorte d'arche dont seules les extrémités touchent

le sol (fig. de gauche). Il ne s'agit pas d'une simple

superposition de deux pièces osseuses comme le laisse supposer le

schéma du milieu (A), et dont on devine les hypothétiques défauts

- mauvaise répartition des lignes de force, écrasement de l'astragle,

affaissement - . |

|

En fait, le décalage antérieur de l'astragale (sch. de droite:

B) place la tête en porte-à-faux au sommet de la voûte plantaire,

transformant celle-ci en une structure souple et déformable. Une telle

architecture contribue à répartir harmonieusement le poids corporel

lors de l'appui unipodal, soulage l'astragale et augmente le bras de

levier calcanéen sur lequel agit le triceps. |

|

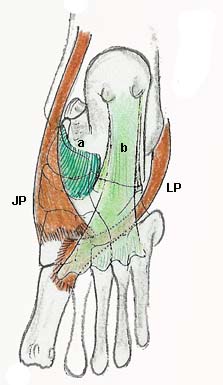

L'étendue et l'élasticité

des ligaments plantaires (a/b) constituent le principal facteur

de maintien de l'ogive plantaire qui est par ailleurs le carrefour

où convergent les tendons jambier postérieur (JP)et long péronie

(LP)r, qui se comportent comme des rênes imprimant à la plante des

mouvements d'inversion & d'éversion.

|

06

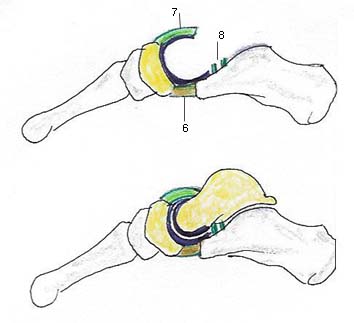

Le complexe 'acetabulaire'

acétabulum en coupe sagittale |

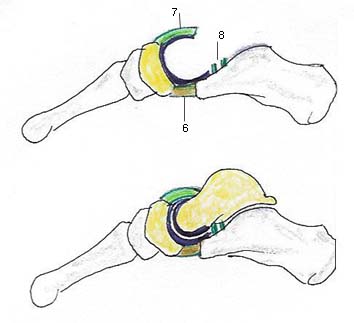

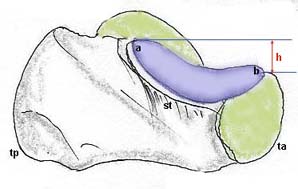

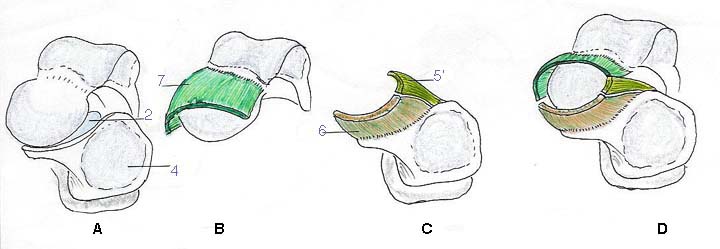

L'articulation

talo-naviculaire fait intervenir un complexe ostéoarticulaire en forme

de cupule (acetabulum) dont la structure évoque une coiffe tapissée

de cartilage et à la constitution de laquelle participent:

* le ligament talonaviculaire

dorsal (7),

* la facette articulaire du naviculaire,

* le ligament calcanéo-naviculaire

plantaire (6),

* la facette talaire présinusale

(2') et

* le faisceau médial du ligament

en Y (5'). |

* Le

naviculaire - non représenté- se stuerait devant le talus dont la tête

repose sur le 'spring-ligament' (6) que renforce le faisceau médial

du ligament en Y(5& 5').

* Le ligament talocalcanéen, ou ligament en haie (8) est en fait un

porte-pédicule, qui véhicule les rameaux vasculaires sinusiens

destinés au talus, c'est l'ultime moyen d'irrigation de cette pièce

osseuse - dépourvue d'insertion musculaire - en cas de section

de la capsule tibio-tarsienne. |

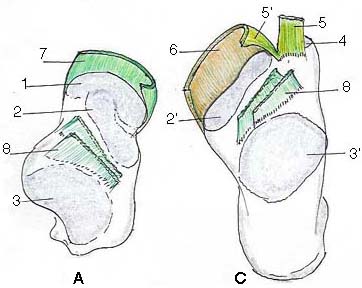

Désarticulation du

couple talo-calcanéen et retournement

de l'astragale.

|

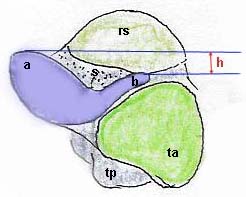

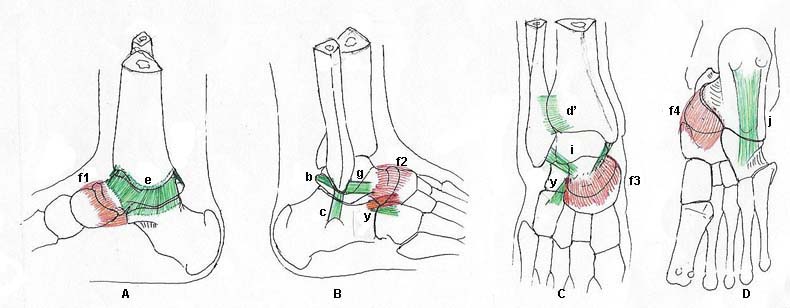

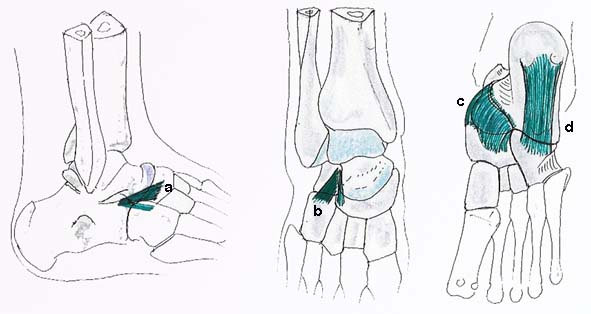

Schématisation

de l'acétabulum à partir de ses composantes capsulaires:

A- Vue antérieure

du couple talo-calcanéen, de la tubérosité antérieure du calcanéum dont la

face articulaire avec le cuboide (4) et la facette présinusale (2) sur laquelle

repose en partie la tête du talus.

B- le ligament talo-naviculaire (7);

C- le ligament calcanéo-naviculaire plantaire ou 'spring-ligament' (6),

et le faisceau médial (5') du ligament en Y.

La facette articulaire du naviculaire, en cupule, viendra s'inscrire dans

l'ouverture du manchon capsulaire reconstitué en D.

La réaxation du calcanéum n'est possible qu'après circumcision de ce manchon

capsulaire.

07

Mécanique

articulaire du tarse

|

|

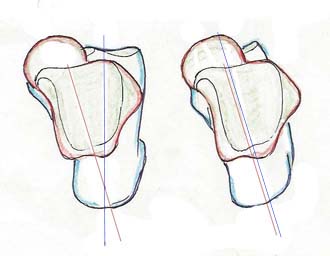

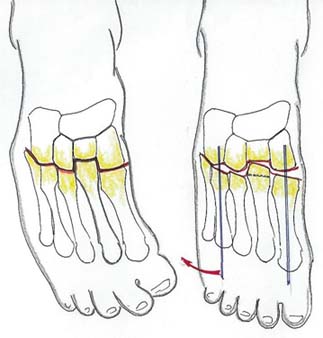

Dans

l'ensemble, le squelette du pied évoque un éventail dont l'extrémité

articulée est faite seulement de deux pièces, astragale et calcanéum,

diposées l'une au-dessus de l'autre, tandis que la partie élargie-

plurisegmentaire - s'étale progressivement jusqu'au contact des

orteils avec le sol.

L'étalement de l'avant-pied résulte de la divergence axiale du

couple astragale-calcanéum, angle dont l'amplitude est liée à la

rotation du calcanéum autour de son axe vertical.

L'astragale - encastré dans la mortaise tibio-péronière - ne participe

pas aux mouvements d'adduction & d'abduction 1. |

|

Le recours

à un jeu de pièces anatomiques démontables aidera à mieux saisir les effets

de la rotation du calcanéum sur l'orientation du talon et de l'avant-pied.

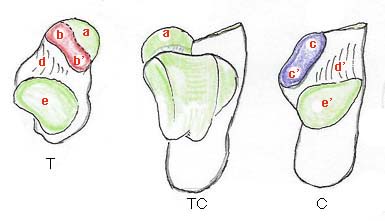

a-

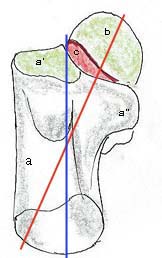

On note après démontage et retournement de l'astragale (T), que le

couple talo-calcanéen (TC) s'articule à deux niveaux situés de part

et d'autre de la gouttière (d & d') du sinus du tarse: |

|

|

La

conformation sphéroide des facettes postérieures (e-e') permet

au calcanéum de se mouvoir dans tous les sens.

Les facettes présinusales (b-b' & c-c'), inversement taillées, semblent

à première vue adaptables.

|

| En

observat le tarse postérieur en vue antéromédiale, on remarque

que les surfaces articulaires présinusales sont taillées dans des segments

de sphères de rayons inégaux, aussi, leur superposition ne portera à

aucun moment sur la totalité de leurs étendues, ce sera l'une ou l'autre

facette calcanéenne qui entrera en contact avec son homologue talienne,

et ce en fonction du sens de rotation du calcanéum. |

|

|

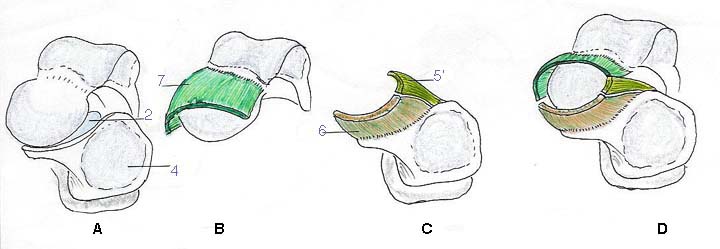

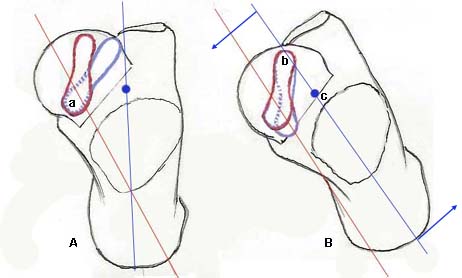

En

effet, si on remet les pièces en place et qu'on suppose l'astragale

- représenté seulement par la tête - transparent, on remarque qu'en

position neutre (A), ces facettes s'articulent au niveau de

leurs portions médiales (a) ; pour que leurs homologues latérales

(b) se superposent, il faut imprimer au calcanéum un mouvement d'adduction

(B) autour de son axe vertical (c) passant par le milieu de la gouttière

tarsienne. |

Fig 1

Calcanéum en abduction

La divergence axiale découvre la facette présinusale latérale

|

La

vue plantaire confirme ce fait, la superposition des facettes présinusales

latérales n'est possible qu'après rotation médiale du

calcanéum. |

Fig 2

Calcanéum en adduction

L'angle de divergence est presque nul, la superposition des facettes

est maxima. |

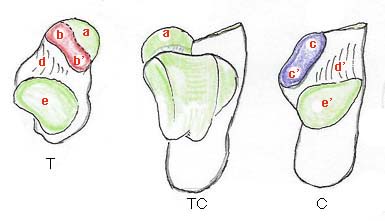

b- La dénivelation

des facettes présinusales fait que sa mobilisation transversale s'accompagne

de son inclinaison frontale

en varus en valgus.

Quand on remet les pièces

en place et qu'on fasse glisser les facettes présinusales sous la tête de l'astragale,

on remarque que le mouvement d'adduction du calcanéum s'accompagne nécessairement

de son inclinaison en varus (fig2), comme le montre la déviation médiale de

l'axe vertical. Autrement dit, en se mettant en valgus (fig1), le calcanéum

présente sa facette médiale comme support à la tête de l'astragale, mais quand

il s'incline en varus (fig2), c'est la facette latérale qui entre en jeu laissant

à découvert le sustentaculum.

c

- La dernière conséquence de l'adduction calcanéenne est

l'éversion de l'avant-pied entrainé par la torsion des formations

ligamentaires unissant l 'extrémité antérieure du calcanéum au scaphoide

et au cuboide. |

Le scaphoide, représenté par l'insertion du manchon capsulaire

de l'acétabulum, est entrainé par l'éversion du calcanéum, attitude

accentuée par la rétraction du Jambier postérieur. |

En conclusion:

| Durant

la marche, le pied porteur prend contact avec le sol par le talon, précisément

par la tubérosité postéro-larérale du calcanéum, auquel succède le rayon

latéral, puis le rayon médial dont l'arche module la répartion des forces

transmises par le poids du corps en appui unipodal. |

*

en phase d'équilibre (a), la tête de l'astragale repose sur le sustentacum

tali, laissant à découvert la facette présinusale latérale (f l)

du calcanéum,

* cette attitude s'exagère en position de valgus (c), la tête de

l'astragale pique vers le sol et comprime la voûte,

* ce processus de tassement est de courte

durée, très vite l'adduction du calcanéum rétablit la courbure

de l'arche en déplaçant latéralement le support de l'astragale.

Le varus (b) qui en résulte soulage efficacement la voûte plantaire.

.

|

Ce mouvement

"pendulaire" du calcanéum durant l'attitude érigée est initié

par les muscles jambiers et péroniers, toutefois sa modulation reste liée

à la souplesse et à l'élasticité des formations musculoligamentaires intrinsèques.

C'est la perte des qualités anatomiques et physiologiques de ce substratum qui

fixe ces déviations et les transforme en attitudes vicieuses telles qu'on les

observe dans le pied bot varus équin, le plat valgus, le talus, le pied convexe...

Aussi, la clé de toute intervention correctrice réside dans la réaxation anatomique

du calcanéum par rapport à l'astragale.

08

Expression

radiologique de la divergence axiale du tarse postérieur

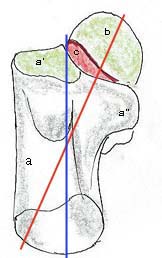

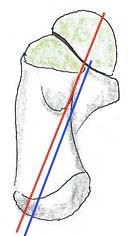

1-

en vue de face:

|

|

L'angle

délimité par les axes longitudinaux reflète le degré de rotation du

calcanéum, il tend à s'annuler en position d'adduction maxima.

L'étendue du chevauchement des contours osseux permet d'apprécier

l'importance de cette divergence axiale. |

|

|

L'évaluation

radiologique de cet angle est un bon critère dans l'appréciation de

l'évolution du pied bot varus équin, les deux axes sont pratiquement

parallèles en position d'adduction du calcanéum.

L'exemple ci-contre montre le résultat orthopédique chez un enfant

revu six ans plus tard.

|

|

|

2-

en vue latérale:

L'adaptation des deux pièces maitresses est partielle en position d'adduction

du calcanéum, la béance du sinus du tarse sur les clichés de profil est l'expression

de cette attitude en cas de PBVE.

| Tarse

postérieure vue latérale, calcanéum en rotation neutre, chevauchement

astragalo-calcanéen. |

Calcanéum

en adduction maxima, dégagement des apophyse.

(noter l'épiphysite du scaphoide) |

L'équin trop

longtemps négligé adapte la mortaise aux dimensions du versant postérieur de

la poulie, moins large que l' antérieur dont l'hypertrophie est responsable

de l'équin résiduel chez le grand enfant; la correction de cette attitude nécessite

la création d'un diastasis par section de ces ligaments afin que l'astragale

puisse se mouvoir librement.

09

Le Traitement conservateur

a

pour objectifs l'assouplissement des articulations et le relâchement des

rétractions musculo-ligamentaires.

La mobilisation manuelle du squelette du pied est menée de façon passive, en

reprenant à l'envers les séquences ayant favorisé l'inversion, c'est à dire

qu'on commencera par 'dévérouiller' le bord médial rétracté autour du complexe

talo-calcanéo-naviculaire, avant de se préoccuper de l'équin.

La démarche à suivre est discutée avec le kinésithérapeute et expliquée à la

maman, nous nous servons à cet effet d'un moule plâtré sur lequel sont identifiés

les répères anatomiques qui guideront les manipulations.

Celles-ci comportent trois séquences:

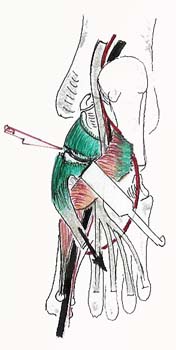

* assouplissement du bord médial, concave. Combinaison de mouvements de redressement

et de plicature, en prenant appui sur les deux repères extrêmes: grosse tubérosité

du calcanéum & tête du 1° métatarsien. Le relâchement du tendon du

jambier postérieur est la clef du 'déverouillage' du complexe du tarse postérieur

et le glissement du scaphoide devant la tête de l'astragale;

* assouplissement du bord latéral, convexe: la torsion de l'avant-pied est redressée

par mouvement de levier, en exerçant un appui sur la tête du 1° méta et un contreappui

sur le cuboide;

* la troisième séquence consiste à mobiliser le calcanéum tenu entre pouce et

index autour de son axe longitudinal, jusqu'à pouvoir l'incliner progressivement

en valgus.

Ce n'est qu'après avoir avoir neutralisé le varus qu'on s'occupera de l'équin

en mobilisant le calcanéum - constamment tenu par le talon - dans le sens de

la flexion dorsale. Lors de cette dernière manoeuvre, l'avant-pied ne

servira aucun moment de bras de levier au risque au risque de créer un

pied convexe par dislocation de la médio-tarsienne.

Séquence 1 |

Séquence 2 |

Séquence 3 |

La séance dure une vingtaine de minutes, une ou deux fois fois par semaine pendant

les six premiers mois, puis une fois par quinzaine les mois suivants; elle se

déroule de préférence après la tétée et en présence de la maman à qui on explique

la signification de ces manoeuvres, le cas échéant, on l'invite à

participer activement à ce programme.

Le

gain de correction obtenu à chaque séance est maintenu par un plâtre bien modelé

sur le talon et suffisamment rembourré au niveau de la gouttière du tarse, la

coloration des orteils et leur pouls capillaire sont vérifiés avant que l'enfant

ne quitte le lieu des soins.

10

La Cure Chirurgicale

consiste à

lever les entraves tendino-capsulaires qui maintiennent le pied en varus-équin

afin d'orienter anatomiquement le calcanéum et le scaphoide par rapport à l'astragale.

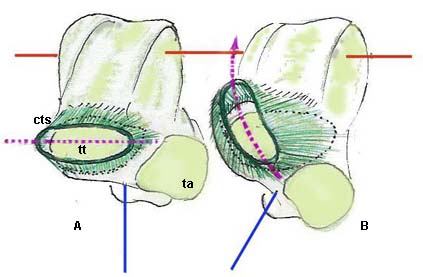

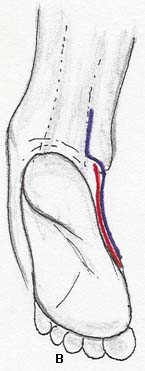

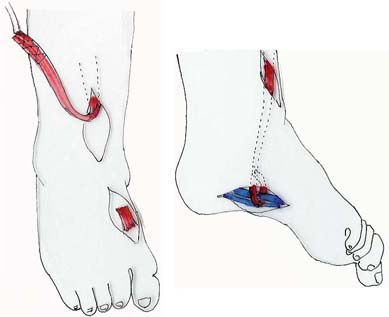

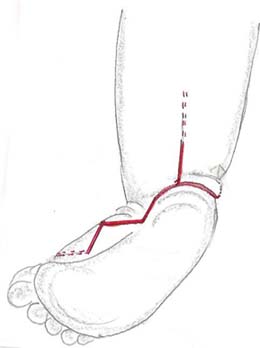

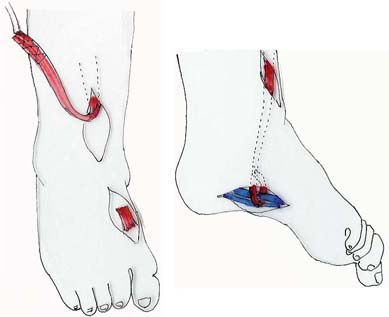

Les

Voies d'abord

|

Les

multiples voies d'abord se sont développées en fonction du site où

se situerait le principal défaut à l'origine des attitudes vicieuses.

a- l'incision médiale

classique (Bensahel) aborde directement la subluxation du scaphoide.

b-

l'abord

postéro-médial, prolongé le long du bord interne

du tendon d'achille permet de réduire l'équin.

c- l'abord mixte,

médial et latéro-achiléen, donne accès au versant articulaire latéral.

d- l'incision arciforme

allant de la base du 1° méta à la styloide du 5°, dite de Cincinnati,

expose tout l'étage sous-astragalien et permet de mobiliser aisément

le calcanéum. Elle peut se limiter au segment intermalléolaire (

mini-Cincinnati, e)

. |

|

L'incision que

nous préconisonsons est de type postéro-médial,

transformable au besoin en incision arciforme, sa branche médiale

est tracée en zig-zag de manière à prévenir la rétraction cicatricielle.

|

11

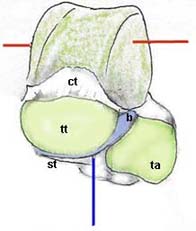

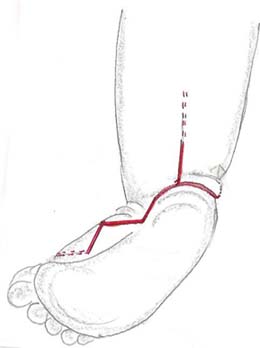

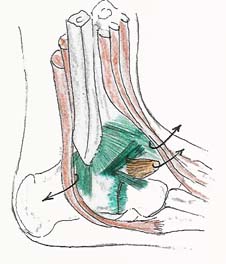

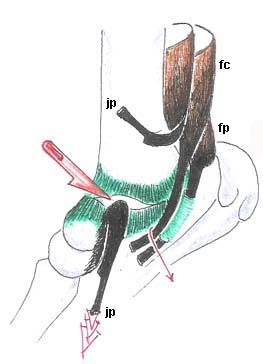

Libération du Calcanéum / Temps tibio-tarsien postérieur

|

L'allongement

du tendon d'Achille détend le triceps et libère le calcanéum dévié en

équin-varus. Quand il s'agit d'un équin résiduel isolé, l'allongement

distal est de mise, mais il serait sage de le pratiquer au niveau proximal,

à la jonction tendon-muscle, si on prévoit une intervention ultérieure

sur le tarse . L'allongement

est pratiqué en z inversé de manière à couper les faisceaux internes

qui s'insèrent sur la face médial de la grosse tubérosité et qui accentuent

le varus. La reconstitution du tendon est laissée en fin d'intervention. |

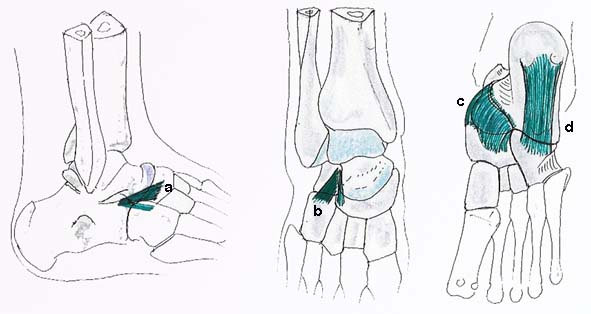

| L'ouverture

de la capsule postérieure est menée transversalement de façon à sectionner

les ligaments amarrant l'astragale aux malléoles: talotibial (a) et

talofibulaire (d) ainsi que le ligament calcanéo-fibulaire (c) bien

qu'il soit mieux individualisable lors de l'abord du versant latéral.

Le ligament tibiofibulaire postérieur (b) n'est entamé que chez le grand

enfant, le diastasis ainsi créé facilite la réintégration dans la mortaise

de la partie hypertrophiée de la poulie. |

|

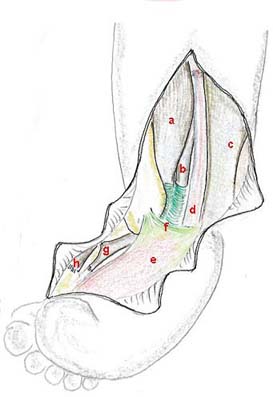

12

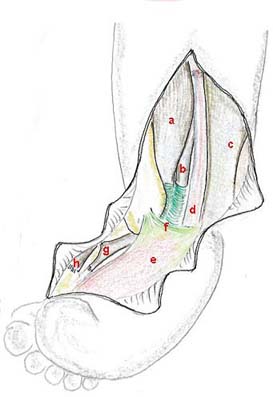

Libération du calcanéum / Abord postéro-médio-latéral

L'allongement

du tendon du jambier postérieur, celui du tendon d'Achille - s'il ne l'a pas

été auparavant la circumcision du manchon acetabulaire et la reposition du scaphoide

constituent les principales étapes de cette intervention. La schématisation

des différents versants du tarse répertorie les formations capsulo-ligamentaires

qu'on aura à identifier et à entamer:

*

L'aspect médial (A)comporte le puissant ligament deltoide, la section

doit porter sur ses deux composantes, superficielle (e) et profonde

( ligament talotibial).

* Le manchon de l'acétabulum pedis - en rouge - est abordé

et sectionné sur tout son pourtour ( f1,f2,f3,f4 ).

* Seuls les ligaments talo-fibulaire latéral ( g ) et calcanéo-cuboidien

( j ) ainsi que le faisceau cuboidien du ligament en Y sont conservés

intacts. |

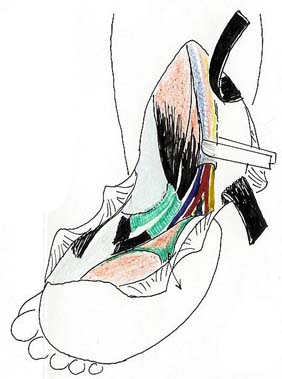

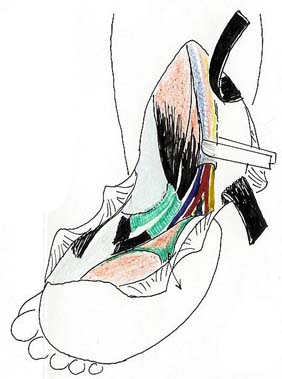

Le versant médial

de la tibio-tarsienne est abordé à travers le canal tarsien dont le couvercle,

représenté par le muscle abducteur du gros orteil, est désinséré du calcanéum

et récliné en bas. On obtient ainsi un grand jour sur les formations qui masquent

l'articulation, ce sont le pédicule tibio-tarsien et ses terminales, les

tendons des muscles jambier postérieur et flechisseur commmun coulissant dans

leurs gaines, le tendon du flechisseur propre plus profond est caché par les

précédents.

* Le pédicule

qu'on ne quitte pas des yeux, est chargé sur un lac.

* Ouverture des gaines et allongement du seul tendon Jambier postérieu

(jp)r, la mise en pronation du talon aide à sectionner le faisceau

profond du ligament deltoide et à prolonger l'arthrotomie tibio-tarsienne

jusqu'à rejoindre le plan postérieur déjà entamé.

*Les tractus fibreux, très serrés, qui soudent le tubercule scaphoidien

à la malléole tibiale sont coupés à la pointe de ciseaux fins,

* Le bout distal du Jambier postérieur constitue un précieux guide

qui mène à l'interligne talo-scaphoidien, point de départ de l'abord

acétabulaire.

|

13

Libération du Calcanéum / Abord du Complexe acetabulaire

Le

temps suivant, laborieux, s'attaque à l'acétabulum dont

le machon capsulaire sera sectionné sur tout son pourtour en commencant

par la face dorsale (a).

La manipulation des tendons extenseurs, jambier antérieur, du

muscle pédieux, et du pédicule tibial antérieur, permet de

progresser le plus en dehors possible.

|

On

revient au versant médial à partir duquel on entame la section du

'spring ligament' (b) composante plantaire de l'acétabulaum.

La traction sur le bout distal du JP aide à mobiliser le scaphoide

qu'on aura à disposer en fin d'intervention dans l'axe de la poulie

astragalienne.

* L'incision arciforme donne un garnd jour sur le versant latéral

du tarse (c). La capsule articulaire est en grande partie masquée

par les formations musculotendineuses, les tendons péroniers sont

plaqués contre la malléole latérale par une double gaine qu'il faudra

inciser afin de mettre en évidence le ligament calcanéo-fibulaire.

Les insertions d'origine du muscle pédieux sont ruginées et réclinées

pour découvrir le ligament en Y dont la section complète celle du

manchon acétabulaire. La section du ligament talofibulaire antérieur

n'est pas nécessaire. |

14

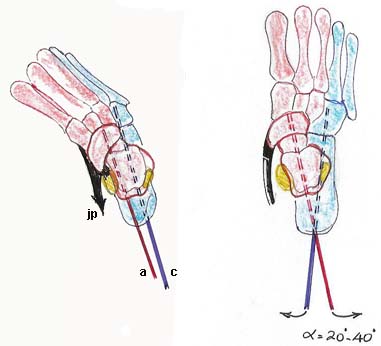

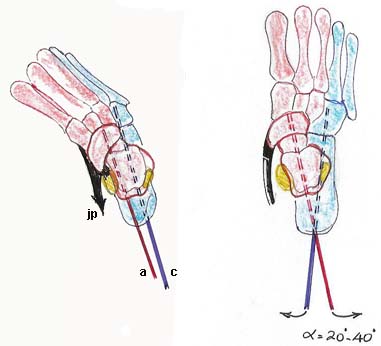

Reduction & contention

En fin d'intervention,

le calcanéum ne garde comme attache astragalienne que le ligament

en haie, porte vaisseau dont la texture n'est pas une entrave à

la réaxation. Ce dernier temps est facilité par la manipulation

de deux broches de Kirshner, trans calcanéo-cuboidienne (c) &

trans- talo-scaphoidien (a) après avoir réduit la luxation du scaphoide.

Leurs segments extériorisés - gardés assez longs - servent

comme leviers lors de la manipulation des deux rayons et comme moyen

de contention une fois enfouis dans le plâtre. On doit se contenter

d'un angle talo-calcanéen compris entre 20 & 40°.

Quant à l'équin, il sera corrigé manuellement et progressivement

lors des réfections de plâtre dès le 10°jour post-opératoire.

Les broches sont retirées deux mois plus tard; le plâtre est remplacé

par une attelle souple.

|

|

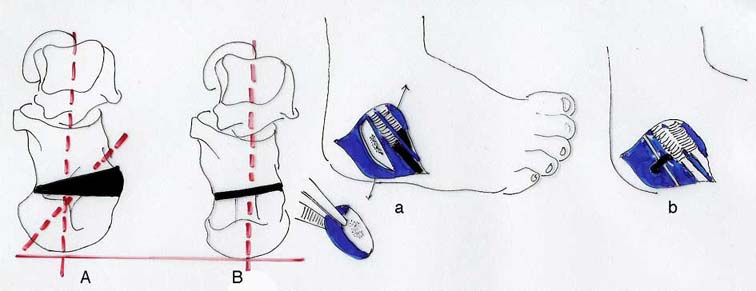

15

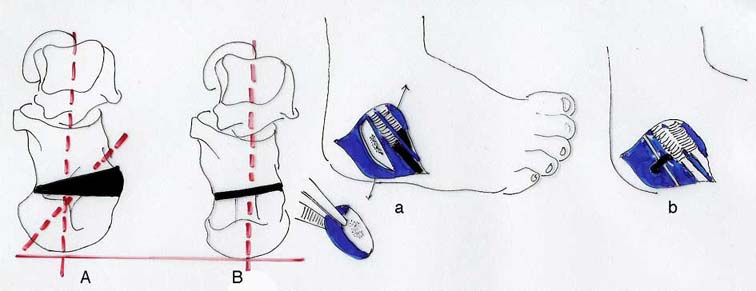

Transposition

|

Jambier Antérieur

* Identification & désinsertion distale du tendon.

* La languette distale est réinséréesur la base de P1 pour éviter

le flexum du gros orteil.

* Extériorisation du bout proximal après laçage au crin.

* Tunnellisation latérale et solidarisation en lasso du J.A au tendon

du court péronier.

Immobilisation plâtrée pendant huit semaines.

|

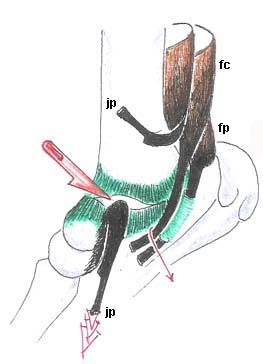

Jambier Postérieur

* Identification du J.P par rapport au pédicule tibial postérieur à

travers une incision médioachiléenne,

* Abord de la voûte plantaire par une courte incision médiale,

* Section du tendon au niveau du tubercule scaphoidien,

* mobilisation du bout proximal lacé au crin vers le dos du 3° cunéiforme

qui transfixié et solidarisé au tendon. |

|

16

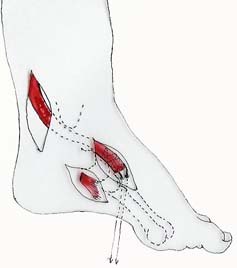

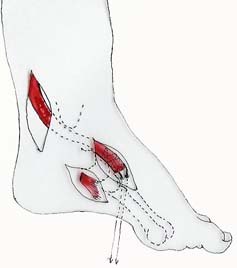

Triple arthrodèse

( type Lambrinudi )

Il

s'agit d'une intervention radicale, de remodelage et non d'équilibration,

permettant l'appui au sol d'un pied ayant perdu sa souplesse et sa

mobilité: aussi, ne doit-elle être envisagée qu'en dernier lieu, le

plus tard possible (entre 8 et 12 ans)..

|

|

*

A1 & B1 : vue postérieure du tarse: ostéotomie talo-calcanéenne

cunéiforme à base latérale, emportant plus de tissu calcanéen de manière

à corriger le varus du talon.

* A2 & B2: vue supérieure du tarse sans talus: ostéotomie calcanéo-cuboidienne

à base latérale.

* A3 & B3 : vue supérieure du tarse: ostéotomie talo-naviculaire

en bilboquet.

* D: vue latérale du tarse réaxé. La correction est maintenue par

broches de Kirchner ou par agraffage et plâtre pendant huit semaines.

|

17

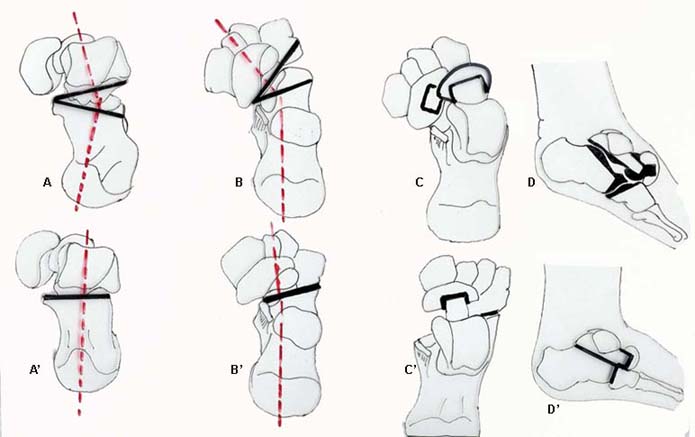

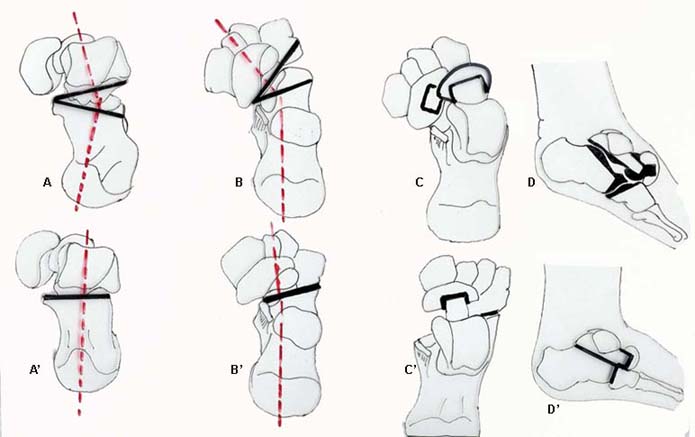

Ostéotomie de valgisation

*

L'ostéotomie calcanéenne de valgisation, décrite par Dwyer en 1963,

tente de corriger le varus résiduel de l'arrière-pied par ablation

d'un coin osseux longitudinal, à base externe, taillé sur la face

latérale du calcanéum. Le même résultat est obtenu par inclusion d'un

greffon à travers une ostéotomie médiale. Elle est d'exécution

simple, efficace et peu agressive. La stabilisation est assurée par

une agraffe de Blount.

|

|

Le coin osseux

est taillé de façon juste afin de ne pas créer un pied plat valgus.

Cette intervention n'agit que sur le varus du talon, elle n'a

pas d'effet sur la convexité du latéral , ni sur l'équinisme ni sur

l'adductus de l'avant-pied. Il faut savoir que si ce dernier est prédominant,

le valgus obtenu par l'ostéotomie a tendance à s'accentuer par la

suite.

Son indication doit être large et envisagée à partir de l'âge de quatre

ans. |

18

|

L'Ostéotomie calcanéo-cuboidienne

réduit l'angulation

du bord ateral du pied par ablation d'un coin osseux à cheval sur

le calcanéum et le cuboïde. Bien que ce soit une arthrodèse, son retentissement

sur la souplesse du pied est minime. Son intérêt réside dans le fait

qu'elle régularise le bord la-céral du pied tout en réduisant l'adductus

de l'avant-pied. Combinée à l'ostéotomie de Dwyer, elle permet de

remodeler correctement le pied dès l'âge de quatre ans et d'éviter

ainsi la triple arthrodèse. |

19

Arthrotomie

tarso-métatarsienne

Cette intervention

décrite en 1958 par Heyman a pour objet de corriger

l'adductus de l'avant-pied. Après section des faisceaux

dorsaux de l'articulation de Lisfranc et déviation de l'avant-pied

en dehors, la réaxation obtenue est maintenue par deux broches de

Kirchner. Toutefois, la correction est souvent minime en raison

de l'encastrement de la base du 2° méta qui limite la

béance médiale de l'interligne tarso-métatarsien.

La variante intoduite par Herndon consiste à ostéotomiser cette

base, ce qui rend l'interligne plus régulier, facilitant ainsi

la correction de l'adductus.

Son unique indication est l'adductus résiduel de l'avant pied, après

correction de l'inversion du tarse. Elle n'a pas d'effet sur l'adductus

compensateur d'une antéversion fémorale, d'une rotation tibiale ou

d'un valgus excessif du talon. Dans ce dernier cas, la correction

de l'adductus déséquilibre complètement l'appui.

Quand l'intervention est justifiée, on la pratique entre cinq et huit

ans. |

|

20

Tableau synoptique des procédés chirurgicaux

Procédés: |

Bensahel |

Caroll |

Mc

Kay |

Turco |

Simons |

|

Nature

du défaut initial |

Subluxation

naviculaire |

Rotation

latérale du talus |

Rotation

médiale du calcanéum |

Complexe

Talo-Calcanéo-naviculaire |

Talo-soustalus |

|

Niveau

abordé |

à

la carte |

médial

&postéro-latéral |

talo-calcanéen |

postéromédial |

Sous-tal.

|

|

Age d'intervention |

4

à 12mois |

2

à 6mois |

avant

9mois |

9

à 12mois |

4

à 6mois |

|

Incision |

médiale |

double(médio-lat) |

cincinnati |

médiale |

cincinnati |

|

Tendon

d'Achille |

Allongement |

Allongement |

Allongement |

Allongement |

Allongement |

|

Jambier

Postérieur |

si

nécessaire |

|

Flechiss.

Commun |

|

si

nécessaire |

|

Flechiss.

Propre |

|

solidarisé

au tendon d'achille |

transféré

sur le tendon du Long Peron.latéral |

|

si

nécessaire |

|

Abducteur

1° Orteil |

Désinséré

de son origine calcanéenne |

|

Fasciotomie

plantaire |

non |

si

nécessaire |

après

3ans |

si

nécessaire |

|

Muscle

Pédieux |

|

|

désinsére |

|

|

Procédés: |

Bensahel |

Caroll |

Mc

Kay |

Turco |

Simons |

|

Capsule

tibio-tarsienne post. |

|

incisée |

|

Capsule

talo-naviculaire |

incision

des versants medio-dorso-plantaire |

circumcision |

capsulotomie

médiale |

incision

des versants medio-dorso-post. |

|

Capsule

sous-talienne |

intacte |

incisée

en medio-postéro-latéral |

incisée

en medio-postéro-lat |

|

Capsule

calcanéo-cuboidienne |

|

incisée

en médio-latéral |

circumcision |

circumcision |

|

Capsule

navi-cunéiforme |

|

|

|

|

|

Capsule

cunéo-metat. |

|

|

|

si

nécessaire |

|

Procédés: |

Bensahel |

Caroll |

Mc

Kay |

Turco |

Simons |

|

Ligaments

talo-calc. |

conservés |

sectionnés |

sect.

latérale |

|

Ligt en

haie |

|

|

sect.partielle |

|

sect.totale

ou partielle |

|

Ligt deltoide |

|

section

de sa portion antérieure |

|

Spring-ligament |

|

sectionnés |

|

Ligt

en Y |

sectionné |

|

Ligt navi-cunéif |

désinseré |

|

désinsére |

|

désinséré |

|

Ligt

calcanéo-fibulaire |

|

sectionné |

|

Aponévrose

superf. & ligt annulaire latéraux |

|

incisés |

incisés |

|

incisés |

|

Embrochage

|

talo-calcan.

& talonaviculaire |

talonaviculaire |

talocalcanéen |

talonaviculaire

& calcanéo-cuboidien |

talonaviculaire

calcanéo-cuboidien & talonaviculaire |

Procédés: |

Bensahel |

Caroll |

Mc

Kay |

Turco |

Simons |

|

1°Platre |

Cruropdieux

pendant 4 semaines |

cruropedieux

le pied en rotation lat. / 3mois |

|

jambier

pendant

6 semaines puis 4 mois |

|

|

Ablation

broches |

8°

jour |

|

|

6°

semaine |

|

|

Attelle

Denis Browne |

|

|

|

nocture

pendant 12mois |

|

|

Contrôle

radiologique |

|

|

|

|

peropératoire |

|

Résultats

Bons |

88% |

82% |

80% |

83% |

|

fig.02

fig.02