Le CÏur

Le cÏur est un muscle creux dont la fonction est

le pompage du sang travers le rseau vasculaire irrigant les tissus de

lĠorganisme; ses phases de remplissage et de refoulement se droulent dĠune

faon rythmique.

Ses parois

musculaires sont formes par un tissu contractile spcial, le myocard

; elles sont revtues par des membranes isolantes, endocarde et picarde ;

lĠensemble est contenu dans un sac fibreux, le pricarde.

LĠactivit

rythmique de ce muscle, exprime par des phases de contraction (systole) et de

relchement (diastole) est lie la stimulation auto-entretenue par le systme

cardionecteur, tissu intrinsque fait dĠamas de cellules et de faisceaux

dissmins dans les parois des cavits cardiaques.

|

|

|

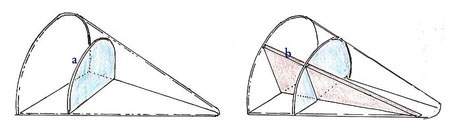

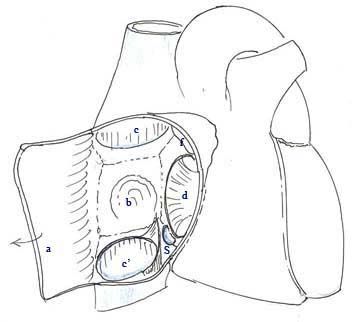

Ces dernires

sont au nombre de quatre, dtermines par lĠentrecroisement de deux

cloisons verticales :

- lĠune

est parallle lĠaxe longitudinal du cÏur (b), le subdivisant en deux

compartiments droit et gauche totalement isols lĠun de lĠautre ;

- lĠautre

cloison (a) est perpendiculaire cette dernire, crant au niveau chaque compartiment deux cavits, celle

du ct basal est lune oreillette ou atrium ;

celle du ct de la pointe est un ventricule.

- Oreillette

et ventricule communiquent par un orifice pourvu dĠune valvule, cĠest dire

dĠun systme mcanique permettant lĠcoulement du sang dans un sens unique, de

lĠoreillette vers le ventricule ; la valve du ct droit est dnomme tricuspide

( trois valvules), celle de gauche est

dite mitrale ( deux valvules).

La cloison sparant

les deux oreillettes est le septum inter-atrial, elle se prolonge par le septum

interventriculaire, plus pais, sparant les deux ventricules.

Schma

circulatoire

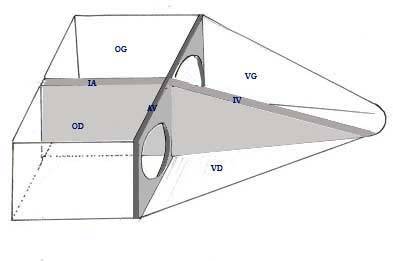

Il est utile de rappeler la signification des

termes affects aux troncs vasculaires mergeant de la base du cÏur :

|

La

qualit du sang aboutissant au cÏur est double : -

en traversant le parenchyme pulmonaire, ce sang est soumis des changes

gazeux (hmatose) qui lĠenrichissent

en oxygne extrait de lĠair inspir, il est ramen au cÏur gauche par les

veines pulmonaires (Vp) qui sĠouvrent dans

lĠoreillette gauche, passe dans le ventricule du mme ct dĠo il est

propuls vers les espaces intercellulaires par le rseau aortique (Ao).

Il

est donc vident que lĠtanchit de la cloison sparant les deux

compartiments cardiaques droit et gauche exclut tout mlange qualitatif. |

|

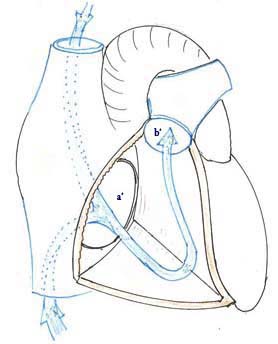

Ce schma

circulatoire comporte donc deux circuits, lĠun trajet court, celui de la

petite circulation (cercle aux tons foncs)

reliant le ventricule droit lĠoreillette gauche - via le poumon - par

lĠintermdiaire de lĠartre et des veines pulmonaires.

La grande circulation (cercle aux tons clairs),

est une longue voie reliant lĠoreillette droite au ventricule gauche - via les tissus

- par lĠintermdiaire des veines

caves et de lĠaorte.

|

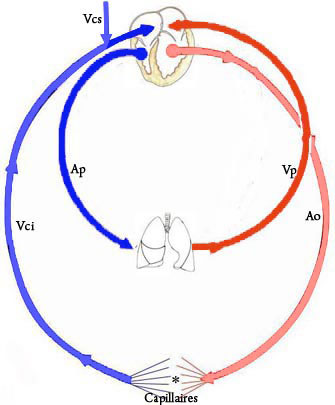

Le

circuit fÏtal diffre de ce schma en raison de lĠexclusion du parenchyme

pulmonaire, non exploitable avant la naissance, la fonction dĠhmatose tant

assure par le placenta. Ce modle circulatoire suppose des amnagements

tablissant des communications inter atriale et

inter ventriculaire : Ces

canaux dĠexclusion du poumon ont pour consquence le mlange qualitatif du

sang durant la vie fÏtale ; ils rgressent durant les premiers jours de naissance,

ne subsisteront de leur brve existence que leurs reliquats fibreux

reprsents par le ligament artriel et la fosse ovale.

_____________________________________________ - Vp :

Veine pulmonaire / Vsh :

Veines sus-hpatiques / - Vo :

Veine ombilicale |

|

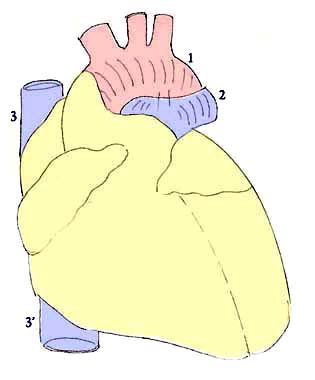

LĠaspect extrieur du cÏur voque une pyramide triangulaire

aux bords et pointe mousss, couche par une de ses faces sur le diaphragme,

la base tant postrieure et le sommet excentr gauche.

Le

cloisonnement intrieur se reflte en superficie par lĠentrecroisement de deux sillons,

un sillon transversal dit coronal entoure la masse cardiaque en marquant la

frontire oreillettes et ventricules; lĠautre sillon ‑ superposable au

grand axe du cÏur ‑ est lĠexpression du septum sparant les deux

compartiments droit et gauche, il est dcomposable en sillon

inter-ventriculaire et sillon inter atrial.

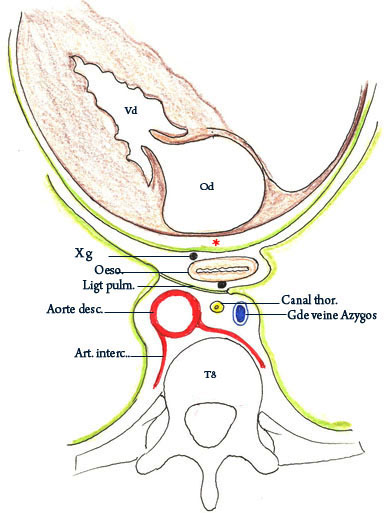

Le cÏur occupe

lĠtage infrieur du mdiastin antrieur, il repose sur le centre phrnique, entour

par les plvres mdiastines, la paroi antrieure du thorax et lĠaxe Ïsophagien.

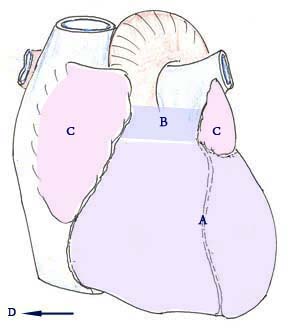

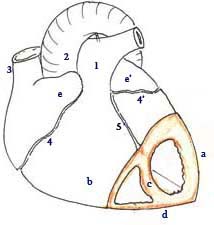

- La face antrieure, convexe, est

applique contre la paroi sterno-costale, elle ÔregardeĠ vers lĠavant et

droite. On lui distingue trois segments :

-

lĠaire ventriculaire (A) qui constitue les deux

tiers de cette face,

-

le segment artriel (B)

correspond aux orifices de lĠaorte et de lĠartre

pulmonaire,

-

le segment des auricules (C)

droite et gauche, chambres dĠexpansion des oreillettes, embrassant lĠmergence

des troncs artriels.

|

|

|

- La face gauche est entirement ventriculaire, elle est au contact avec

le poumon gauche qu'elle dprime

|

|

|

- La face infrieure est diaphragmatique,

elle repose sur le centre phrnique auquel elle adhre intimement par

lĠintermdiaire du pricarde. DÔaspect ovalaire, elle est subdivise par

lĠentrecroisement des sillons inter-atrio-ventriculaires en aires auriculaire

et ventriculaire. La plus grande part de cette face est ventriculaire. LĠaire

auriculaire correspond la partie basse des oreillettes.

|

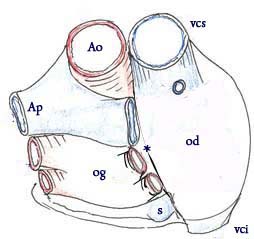

-

La base, nettement postrieure, est la surface la plus rduite, elle

est souleve par deux boursouflures spares par un sillon vertical (*)

latralis droite, elles correspondent aux parois postrieures des

oreillettes, celle de gauche (og), oriente transversalement est le confluent

des quatre veines pulmonaires, celle de droite, verticale (od) correspond

la confluence des veines caves suprieure et

infrieure ; le sillon atrio‑ventriculaire masqu en grande partie

par le sinus coronaire (s), carrefour des veines du myocarde. |

|

- La pointe du cÏur est nettement

excentre gauche, elle se projette au niveau du 6Ħ

espace intercostal, 8 cm du bord sternal.

Elle n'est pas entame par le sillon interventriculaire qui contourne le bord

droit en dedans dĠelle.

- Les auricules sont des prolongements

des cavits atriales, tales contre les flancs de lĠmergence des gros

vaisseaux. Ce sont des rservoirs dynamiques dont lĠlasticit amortit les

effets des ‑coups de pression sur les parois relativement fines des

oreillettes. LĠauricule droite est plus dveloppe, elle est en forme de

languette applique contre le flanc de lĠartre pulmonaire. Toutes deux

masquent les segments correspondants du sillon atrio‑ventriculaire.

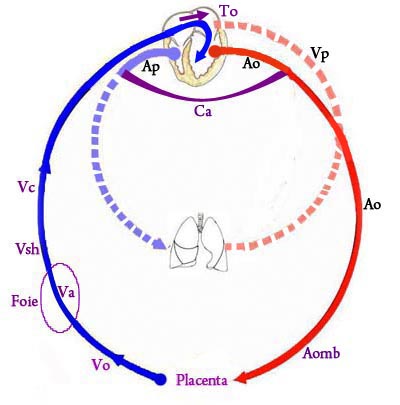

Configuration

intrieure

|

-

Le segment interventriculaire est le plus dvelopp, cĠest une paisse

cloison, charnue et incurve en C

dont la convexit fait saillie dans le ventricule

droit. ___________________________________ a : paroi

gauche / b : paroi droite / c : cloison interventriculaire /

d : paroi infrieure

(diaphragmatique) e

& eĠ : auricules droit & gauche / |

|

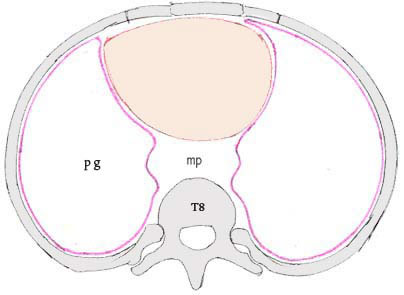

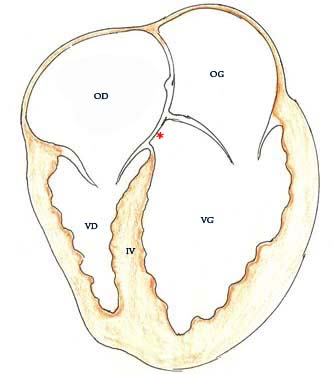

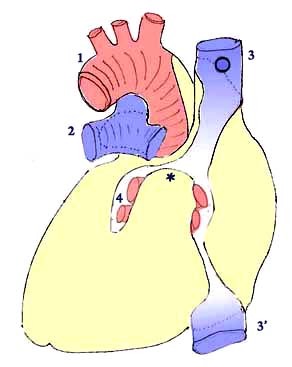

Une

tranche de coupe horizontale du volume cardiaque permet de noter :

1

- la nette disproportion entre les cavits, principalement celles relies aux

poumons ; en effet, le ventricule droit et

lĠoreillette gauche sont plus rduits en volume que les deux autres annexes

la grande part de lĠorganisme, territoire bien plus tendu que celui du

parenchyme pulmonaire ;

2 - lĠimportante paisseur des parois

ventriculaires ;

3

- le refoulement latral de la cloison interventriculaire augmente la capacit

du ventricule gauche ;

4

- lĠpaisseur des parois de ce dernier reflte la force musculaire considrable

quĠil doit dvelopper en propulsant le sang de faon soutenue jusquĠaux confins

les plus tnus des tissus. CĠest moins le cas du ventricule droit dont lĠeffort

de propulsion vers le poumon est adapt un trajet nettement plus court.

|

5

- La cloison sparant les deux compartiments cardiaques est dĠpaisseur

ingale et de texture htrogne ; - la portion atriale est fibro‑musculaire,

sa minceur est accentue par la fossette ovale entirement fibreuse; - la portion interventriculaire

est musculaire, nettement plus paisse et refoule vers le vers ventricule

droit. - le segment intermdiaire (*), trs court, est une fine membrane

dpourvue de myocarde, elle est situe au carrefour les anneaux fibreux

orificiels. Ses extrmits servent de point dĠancrage aux anneaux auriculo‑ventriculaires,

le droit est fix lĠextrmit distale de cette cloison, tandis que la

fixation de lĠanneau gauche est plutt proximale, ce dcalage en hauteur

transforme ce segment membraneux en cloison interpose entre lĠoreillette

droite et le ventricule gauche.

Les

fibres musculaires proprement dites se rpartissent en deux contingents

de faisceaux, ventriculaire et atrial, indpendants lĠun de lĠautre, elles

sont tresses en corbeilles dont les ouvertures sont insres sur le pourtour

dĠanneaux fibreux.

|

|

6 - Autre consquence de lĠingalit des

ventricules est la disposition des orifices intra cavitaires. En effet, le plus

grand

volume du ventricule gauche permet aux orifices mitral et aortique dĠtre

disposs cte cte sur un mme plan

perpendiculaire

lĠaxe longitudinal des ventricules.

Il en est autrement du ventricule droit, dont le

volume, plus rduit transversalement, est dvelopp en hauteur, cĠest dire

que

ses deux orifices, pulmonaire et tricuspide sont placs lĠun au-dessus de

lĠautre.

7 - Le flot sanguin dcrit au sein de chaque

ventricule un trajet coud, en pingle cheveux : le sang provenant de

lĠoreillette

est aspir vers le fond du ventricule puis renvoy en sens inverse vers

lĠorifice artriel correspondant. Ainsi,

chaque

ventricule comporte une chambre de remplissage donnant sur une autre

appele chambre dĠjection ou de chasse.

Ces deux compartiments sont sur un mme plan au

niveau du ventricule gauche.

Du ct droit, le refoulement de la cloison

interventriculaire a eu pour effet de rduire transversalement la chambre de

Remplissage ; le dficit en largeur est

compens par le dveloppement en hauteur de la chambre de chasse. Il en rsulte

une

disposition

tage, la chambre de remplissage tant au-dessous de la chambre de

propulsion ; pour accder

cette

dernire,

le flot sanguin emprunte une sorte de rampe en forme dĠentonnoir (infundibulum);

la frontire entre les deux niveaux

est

reprsente principalement par lĠperon de Wolff, auvent dvelopp sur la

voussure de la cloison interventriculaire.

|

|

|

8 - Les parois des chambres de remplissage sont

hrisses de colonnes charnues, reliquats de la structure spongieuse du cÏur

embryonnaire ; elles sont de volume et dĠaspect

trs varis, certaines en forme de piliers donnant attache aux cordages

tracteurs des membranes valvulaires tricuspide et mitrale. Par contre, les

parois des chambres de chasse sont lisses, ce qui favorise la propulsion sans

turbulence du flot sanguin travers travers les orifices aortique et

pulmonaire.

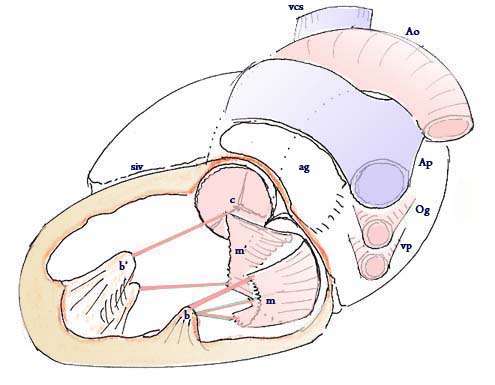

LĠoreillette droite est le confluent du

sang veineux charg en CO2. Elle est plus spacieuse que la gauche.

On lui dcrit, tel un cube, six parois. La paroi latrale (a)

est incise le long du sillon terminal et rabattue vers lĠarrire.

|

-

La paroi suprieure est occupe par deux orifices, celui de la veine cave

suprieure (c) est derrire

lĠorifice de lĠauricule droite (f).

LĠorifice est large dĠune

vingtaine de mm de large, il est dpourvu de valvule. -

La paroi infrieure est occupe par les orifices de la veine cave infrieure (cĠ)

et du sinus coronaire (s). LĠorifice

cave est large dĠune trentaine de mm ; le repli de sa lvre antrieure porte

le nom de valvule dĠEustache, il sĠagit en fait dĠun simple paississement,

en croissant de lune, dont une extrmit se prolonge vers la fosse ovale. |

|

LĠorifice du

sinus coronaire (s), confluent du sang

veineux du myocarde, dbouche devant celui de la VCI,

juste en avant de lĠextension mdiale du limbe, tout prs de la cloison

inter-atriale. Large dĠune dizaine de mm, il est pourvu dĠune valve translucide

(= de Thbsius) insre

sur son bord antro-latral.

- La paroi

antrieure correspond lĠorifice

de la valvule tricuspide.

- La paroi

postrieure correspond la confluence des deux veines caves.

- La paroi

latrale est lisse jusquĠ la crte verticale marquant lĠentre de lĠauricule

droite, celle-ci est hrisse de minuscules crtes musculaires en dents de

peigne (=

aire pectine). Cette crte frontire est lĠquivalent du sillon

terminal auriculo-cave bien visible sur la paroi externe du cÏur.

LĠoreillette gauche

est le rceptacle du sang oxygn provenant des poumons ; elle est moins

spacieuse que la droite.

|

-

La paroi postrieure, lisse, est occupe en grande partie par les orifices des deux paires de veines pulmonaires. -

La zone antro-suprieure de la

cloison inter-atriale porte un repli semi-lunaire. -

Les parois suprieure et infrieure nĠont

rien de particulier. -

La paroi antrieure est occupe par lĠorifice de la valvule mitrale. -

LĠauricule droite, plus rduite que la droite, sĠouvre dans la paroi latrale

ou gauche par un orifice ovalaire vertical |

|

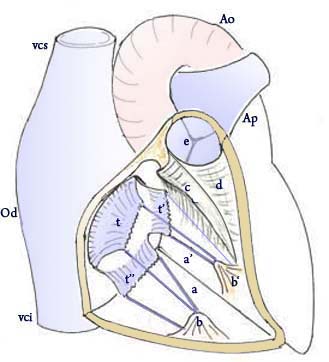

La cavit du ventricule droit est prismatique, trois parois antrieure ou

droite, infrieure (a) ou postrieure et septale (aĠ) ;

la

base est occupe par lĠostium atrio-ventriculaire droit ; son grand axe

est orient vers la pointe du cÏur, formant avec

celui

de lĠoreillette un angle dĠune cinquantaine de degrs.

Les

parois de la chambre de remplissage sont hrisses de piliers musculaires

(b/bĠ) donnant attache aux filaments tracteurs (cordages)

des trois valves tricuspides. LĠorientation de ces membranes valvulaires

correspond celle des parois.

-

La paroi infrieure est celle de la chambre de remplissage ; elle est

lgrement concave et moins paisse (une demi-douzaine

de mm), -

La paroi antrieure ou droite est celle de la face sterno-costale du cÏur,

elle est hrisse de reliefs musculaires de moins en moins pais. -

La base est occupe par deux orifices valvuls, trs dcals en hauteur:

lĠostium de la valvule

tricuspide est celui de la chambre de remplissage, il en occupe la base, donc

il est plus droite et un niveau plus bas que lĠostium de lĠartre

pulmonaire ; celui-ci est haut situ lĠextrmit de lĠinfundibulum et

plus gauche. |

|

La

valve tricuspide comporte donc trois valvules ou cuspides orientes

selon les trois parois du ventricule : lĠantrieure (t) est la plus large,

la postrieure (tĠ) est festonne et la septale (tĠĠ), Les cordages sĠattachent

sur leurs faces paritales.

LĠorifice

tricuspide est plus large que celui de la mitrale.

Le ventricule gauche est en forme de cne

aplati, il reoit le sang satur en oxygne. LĠimportante masse musculaire de

ses parois lui permet de dvelopper une puissance de propulsion assurant une

pression de perfusion tissulaire pouvant atteindre 100mm Hg.

|

-

La paroi gauche ou latrale se continue sans dmarcation avec un court

segment de la paroi diaphragmatique. La paroi mdiale est septale, elle est

excave. -

La base est occupe par deux ostiums disposs sur le mme plan et cte

cte, celui de lĠaorte (c) est contre la cloison interventriculaire, celui de

la valvule mitrale est plac sa gauche. Les parois de la chambre de

remplissage sont hrisses de

volumineux piliers charnus (b/bĠ) sur lesquels sont fixs les cordages amarrs aux deux

cuspides mitrales, la grande (mĠ) est situe du ct inter-ventriculaire,

elle constitue par son tendue une sorte de voile interpos entre les deux

chambres artrielles : la chambre de remplissage est dans le

prolongement de lĠorifice mitral, tandis que la chambre de chasse sĠvacue

par lĠostium aortique. |

|

La valve mitrale ou bicuspide est deux valvules, une grande cuspide

antrieure, du ct septal, dĠaspect triangulaire et de texture lisse ;

lĠautre cuspide est postrieure festonne. Les cordages tracteurs relient les

bords libres aux deux grands piliers.

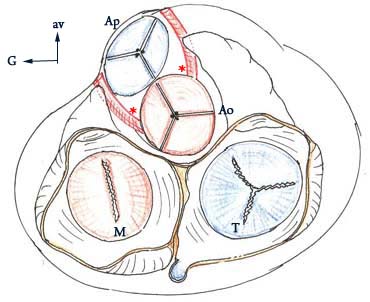

LĠappareil

valvulaire

Les deux valves

tricuspide et mitrale sont fixes chacune sur un anneau fibreux inextensible et

non contractile, elles sont pourvues de valvules dont lĠouverture est oriente

vers le ventricule. Par contre, lĠouverture et la fermeture des ostiums

aortique et pulmonaire sont contrles par des replis membraneux (valvules

sigmodes) dvelopps la racine de chaque tronc.

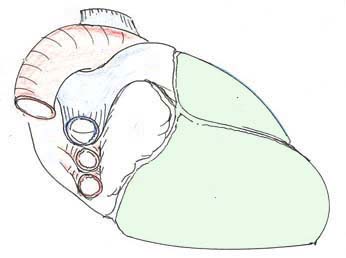

LĠablation des oreillettes

aprs section de la base

du cÏur permet de prciser leur disposition :

|

|

|

Les

orifices auriculo‑ventriculaires (tricuspide et mitral),

sont disposs transversalement et

relativement carts lĠun de lĠautre en raison de l'encastrement de

lĠostium aortique. Leurs valves sont mobilisables dans le sens ventriculaire.

LĠaire

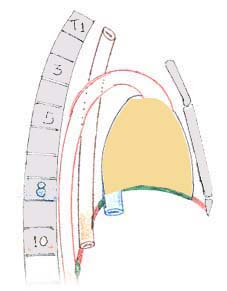

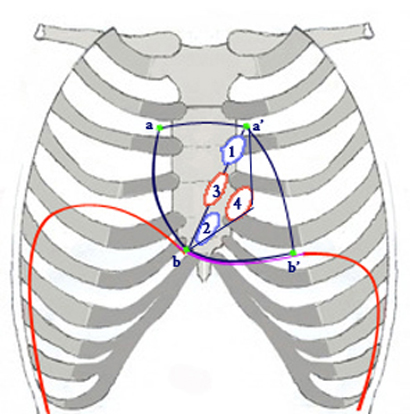

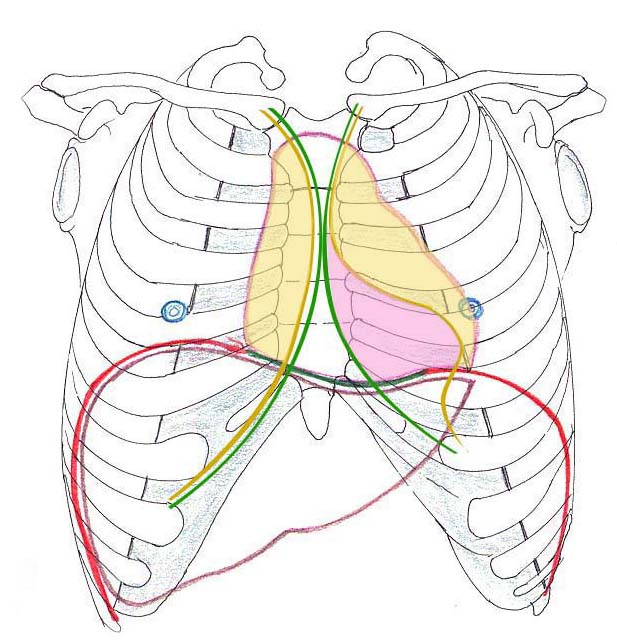

de projection du volume cardiaque sur la paroi sterno costale est un quadrilatre

dont lĠtendue et lĠaspect varient avec la conformation du tronc et la position

du sujet. Elle est dlimite par le trac de quatre lignes lgrement convexes

vers lĠextrieur :

|

-

en haut, une ligne transversale situe dans les 2Ħ

espaces intercostaux, ses extrmits a

et aĠ sont situes 1,5

cm du bord correspondant du sternum ; -

en bas, une seconde ligne transversale lgrement incline vers la gauche qui

rase la jonction xipho-sternale ; son extrmit droite (b)

se situe sous la 6Ħ

articulation chondro-costale ; lĠextrmit gauche (bĠ)

est dans le 5Ħ

espace intercostal, quatre travers de doigt du bord sternal correspondant. - Latralement, lĠaire est comprise

entre les deux verticales ab et aĠbĠ. A

noter que les deux tiers de cette aire se trouvent gauche de la ligne medio

sternale, recouvrant ainsi les 3Ħ,4Ħ et 5Ħ

cartilages costaux, les extrmits antrieures des espaces inter chondraux

correspondants, ainsi que les trois quarts infrieurs du corps sternal. La

projection de cette aire sur le rachis dorsal occupe en hauteur quatre

vertbres, de la 5Ħ la 8Ħ. La

projection des orifices cardiaque occupe une aire triangulaire dont la base

correspond la diagonale aĠ-b ;

les orifices du cÏur droit, pulmonaire et tricuspide occupent les sommets (1)

et (2) ; tandis que

les orifices du cÏur gauche, aortique (3)

et mitral (4) en forment la

bissectrice. |

|

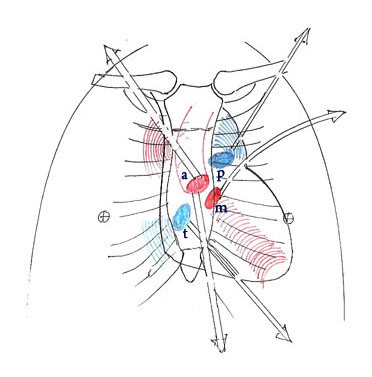

La projection

des orifices sur cette aire prcordiale est explorable par lĠauscultation. Les

orifices auriculo-ventriculaires en occupent la partie moyenne et la pointe du

cÏur, ce qui correspond la portion situe au-dessous et en dedans du mamelon.

Les orifices artriels occupent la base du cÏur, elle rpond la portion

suprieure de lĠaire pr cordiale comprise entre lĠextrmit sternale du 2Ħ EIC

gauche et celle du 2Ħ espace droit.

Les foyers

dĠauscultation du cÏur sont

des zones de la paroi thoracique antrieure o les bruits du cÏur sont

perus avec le

maximum de nettet. Ces derniers sont

lĠexpression auditive du claquement que produit la fermeture des cuspides.

-

Le premier bruit annonce le dbut de la

systole ventriculaire, il correspond la fermeture des valvules auriculo‑ventriculaires,

il s'entend avec le maximum dĠintensit la pointe du cÏur, dans le 5Ħ

EIC gauche, sous le mamelon.

-

Le deuxime bruit se place la fin de la

systole ventriculaire, il correspond la fermeture des cuspides semi‑lunaires,

il s'entend avec nettet la base du

cÏur au niveau du 2Ħ EIC

de chaque ct du sternum.

|

Les bruits anormaux, comme les

souffles, causs par un rtrcissement ou une insuffisance orificiels se propagent

selon une direction bien dtermine et constante, et bien distincte de la

projection des orifices. : -

Le foyer mitral se situe la pointe du cÏur dans le 5Ħ

EIC ; les souffles mitraux se propagent

vers le creux axillaire gauche ; -

le foyer tricuspidien est au niveau de lĠextrmit sternale du 6Ħ

cartilage costal ; les souffles lis cet orifice se propagent en bas

et gauche ; -

le foyer aortique est situ dans le

2Ħ espace intercostal droit, contre le

bord sternal, les souffles aortiques dus une insuffisance se propagent en

bas, ceux dĠun rtrcissement vers la clavicule droite ; -

le foyer pulmonaire est au bord sternal du 2Ħ EIC

gauche, les souffles de lĠorifice pulmonaire se propagent en haut et gauche. |

|

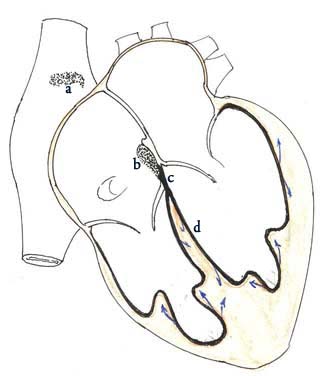

Le tissu cardionecteur

Le muscle

cardiaque est fait de deux sortes de tissus, le myocarde proprement dit dont la

contraction est la fonction primordiale ; et un tissu myocardique suffisamment

modifi dans sa structure pour avoir une fonction dĠexcitabilit et de

conductibilit, gnratrices de la contraction cardiaque.

I1 s'agit dĠune

structure faite dĠamas cellulaires et de faisceaux dissmins dars lĠpaisseur

des parois du cÏur. Elles sont organises en deux formations bien

distinctes : le nÏud sinusal ou sino‑auriculaire

(= SA / nÏud de Keith et Flack) est le stimulateur cardiaque, il appartient

exclusivement lĠoreillette droite; lĠautre nÏud est ventriculaire, il

est fait dĠun amas compacte (=

nÏud dĠAshoff‑Tawara) prolong par le faisceau de His

auquel fait suite deux branches intra septales qui s'panouissent en une trame

de fibres parpilles sous lĠendocarde.

|

|

|

Ne dans le

nÏud sinusal, la pulsation cardiaque se propage aux oreillettes, franchit

lentement la jonction auriculo-ventriculaire puis irradie grande vitesse dans

la masse ventriculaire. LĠlectrocardiographe enregistre la propagation de

lĠonde dĠexcitation tout au long de son trajet. CĠest grce cet

enregistrement qu'on identifie la contraction atriale, inaudible, par lĠonde P,

tandis que la contraction ventriculaire, bien audible, se traduit par le

complexe QRST.

Ainsi le nÏud SA

est le stimulateur naturel du cÏur, il provoque chaque contraction tout en

dterminant son rythme dit sinusal. Or, celui-ci peut changer sous lĠinfluence

du systme nerveux autonome ou de certaines hormones, (principalement

lĠphdrine et la thyroxine).

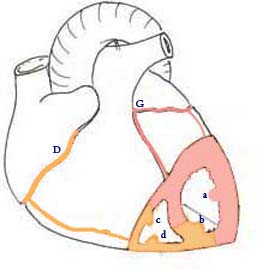

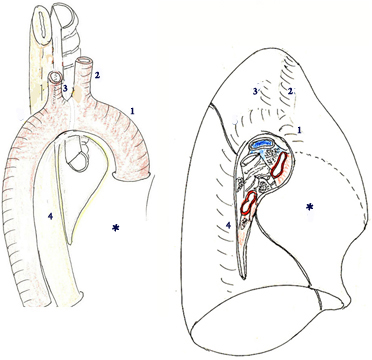

Vascularisation du

cÏur

Le myocarde et

ses enveloppes pricardiques sont irrigus par un riche rseau artriel et

veineux qui lui est propre, reprsent par les ramifications des artres

coronaires et les affluents du sinus coronaire. La principale particularit de

ce rseau est sa distribution territoriale bien dfinie et terminale.

Les deux artres coronaires sont les premires

branches collatrales de lĠaorte. Leurs points dĠmergence se situent au

niveau

de la dilatation qui marque lĠorigine de lĠaorte dnomme bulbe aortique (=

sinus de Valsalva), juste au‑dessus des

cuspides

semi‑lunaires gauche et droite.

Chaque artre coronaire chemine dans le sillon

auriculo‑ventriculaire correspondant aprs avoir contourn lĠmergence du

tronc

de lĠartre pulmonaire. Ce trajet initial est en grande partie masqu par les

auricules.

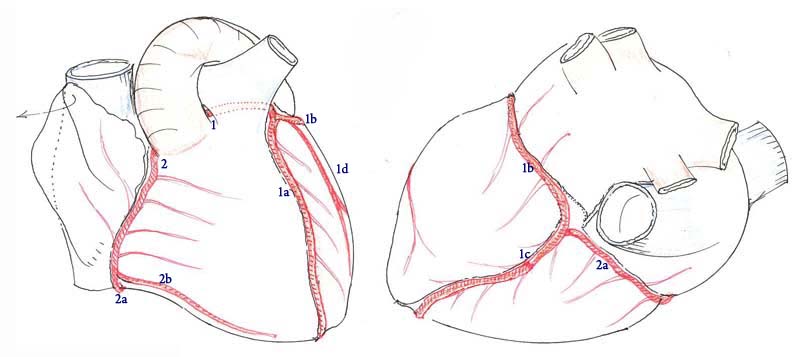

LĠartre coronaire gauche

(1) sĠinsinue entre le tronc de lĠartre

pulmonaire et lĠauricule gauche qui masque son court segment

initial

(1-2cm). Aussitt arrive au niveau du sillon

atrio-ventriculaire, elle se scinde en deux branches terminales:

-

LĠartre inter ventriculaire antrieure

(1a) (=

descendante antrieure gauche) suit le sillon homologue jusqu' son

prolongement sur la face diaphragmatique (1c).

Elle irrigue un large territoire gauche : presque la totalit de lĠoreillette, le ventricule, la cloison inter ventriculaire et les faisceaux

cardionecteurs atrio-ventriculaires. Elle se distribue principalement

lĠpicarde tout en envoyant des rameaux dans le septum.

Elle

fournit dĠautre part des collatrales obliques pour la paroi latrale du mme

ventricule.

-

LĠartre circonflexe

(1b) se dtache angle droit du tronc de la

coronaire, contourne le bord gauche du cÏur, passe sur la face postrieure o

elle sĠanastomose avec la

coronaire droite. Son segment initial est tout prs de lĠanneau dĠinsertion de

la valvule mitrale. Elle fournit avant de contourner le bord gauche lĠartre

marginale (1d) qui chemine vers la

pointe du cÏur, elle irrigue la

paroi postro-latrale du ventricule gauche.

LĠartre

coronaire droite (2) merge du sinus aortique homolatral, sĠinsinue entre

lĠauricule droite et le tronc de lĠartre pulmonaire, passe dans le sillon AV

droit antrieur, puis son prolongement postrieur aprs avoir contourn le bord

infrieur du cÏur, arrive mi-chemin, au niveau de lĠintersection des sillons

IA et IV postrieurs, elle se divise en deux

branches :

- lĠartre transverse (2a),

court segment qui sĠanastomose avec lĠartre circonflexe gauche; et

- lĠartre IV

infrieure ou postrieure (1c) qui fusionne avec son

homologue ne de la coronaire gauche.

-

Auparavant, ds son mergence du bulbe aortique elle donne sa premire

branche collatrale, lĠartre du

nÏud sinusal. Elle fournit par ailleurs avant

de passe sur la face diaphragmatique lĠartre du bord droit (2b)

|

Dans

lĠensemble, la coronaire gauche irrigue la moiti antrieure de la

cloison interventriculaire et la paroi adjacente du ventricule droit ainsi

que sa paroi antrieure, le bord gauche, le piler antrieur (a)

et une partie rduite de la paroi infrieure du ventricule gauche. Le

territoire irrigu par la coronaire droite comprend le reste des

parois du ventricule droit, la moiti postrieure du septum interventriculaire,

les piliers antrieur et postrieur (c/d)

droits ainsi que le muscle papillaire postro-mdial du ventricule gauche (b). |

|

Il existe un

riche rseau dĠanastomoses entre les petites branches terminales des coronaires

doite et gauche, il est exceptionnel dĠen observer entre les principales collatrales.

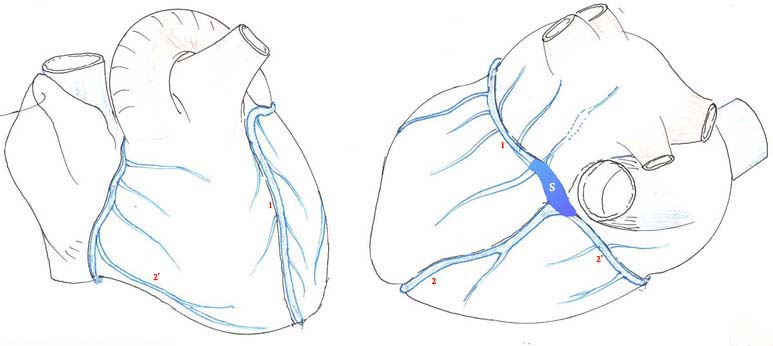

Le drainage veineux est assur par les affluents

du sinus coronaire. Celui-ci (s) est un petit sac veineux ovalaire dĠune

vingtaine

de mm de long, insr transversalement dans lĠintersection des sillons inter

atrial et inter ventriculaire.

Son extrmit gauche reoit la grande veine

cardiaque (1), lĠautre extrmit est

lĠaboutissement de la veine moyenne (2)

et

de la petite veine (2Ġ) cardiaques. Il se dverse

directement dans lĠoreillette droite,

par un orifice situ entre la VCI

et

la

valvule tricuspide.

|

|

-

La grande veine est le principal

confluent drainant le sang veineux des territoires irrigus par lĠartre

coronaire gauche ; elle sĠindividualise la pointe du cÏur, accompagne

lĠartre le long du sillon IV antrieur, contourne

le bord gauche en direction du sinus veineux.

Les deux autres veines drainent le sang du territoire de la coronaire

droite.

-

La veine moyenne se constitue au niveau

de la pointe, passe dans le sillon IV

postrieur en compagnie de lĠartre, elle aboutit la corne droite du sinus

coronaire.

- La

petite veine accompagne la branche

marginale de lĠartre coronaire droite ; elle se vide inconstamment

dans le sinus ou directement dans lĠoreillette

droite, comme cĠest le cas de quelques veines thbesiennes et

superficielles.

Les

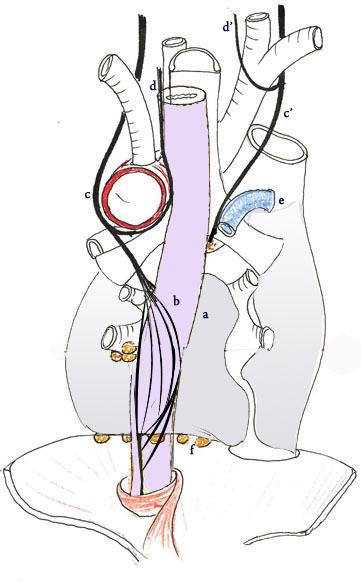

lymphatiques issus du myocarde se drainent par deux

collecteurs antrieur et postrieur qui

aboutissent aux ganglions tracho‑bronchiques.

|

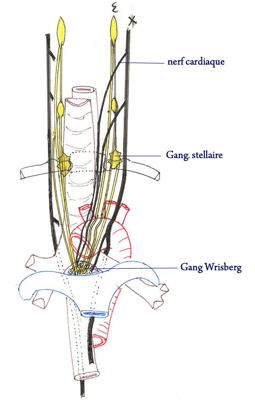

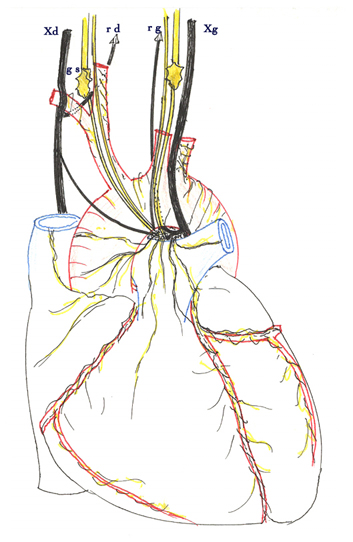

Les

nerfs cardiaques sont reprsents par des rameaux neuro‑vgtatifs

provenant des chaines sympathiques cervicales et des deux pneumogastriques. -

Chaque nerf vague fournit trois contingents de nerfs cardiaques. Les rameaux

suprieurs proviennent de son segment cervical, les nerfs intermdiaires

naissent aprs lĠmergence des rcurrents ; les nerfs infrieurs, trs

courts, se dtachent en plein mdiastin suprieur. -

Les nerfs provenant du sympathique sont au nombre de trois de chaque ct,

issu chacun dĠun ganglion cervical. Toutes

ces fibres, dont la disposition est trs variable, s'enchevtrent autour et

sous la crosse de lĠaorte, se mlangent

avec des ganglions, lĠensemble forme le plexus cardiaque (de

Wrisberg) qui occupe lĠespace interbifurcal ; de

l partent les filets nerveux destins aux ganglions cardiaques intra muraux.

On admet que les rameaux issus des nerfs droits contrleraient le nÏud sinu-atrial, et

que les gauches influenceraient le nÏud auriculo‑ventriculaire. |

|

|

_________________________________________________ Le tronc de l'artre pulmonaire est sectionn ras de son ostium, |

a & b: plexus cardiaques profond & superficiel / c: ligament artriel

/ ap: ostium de l'artre pulmonaire / cd & cg: artres coronaires droite

& gauche / gs: ganglion stellaire / rd & rg: neerfs rcurrents droit & gauche / sv: sinus de Valsalva / X nerf vague |

Le Pricarde

Est un sac

fibro-sreux, double paroi, recouvrant le cÏur et lĠorigine des gros

vaisseaux qui sĠen dtachent.

Il

a la forme dĠun cne creux, adhrant par sa base au diaphragme et aux gros

vaisseaux par son sommet.

Il

est compos de deux parties bien distinctes :

-

un sac fibreux externe, aux parois paisses,

et

-

un plan de glissement fait de deux feuillets

sreux, lĠun adhre intimement au volume cardiaque et lĠmergence des gros

vaisseaux (feuillet viscral) ; tandis que l Ôautre constitue une

doublure interne au sac fibreux (feuillet parital).

Les

deux feuillets dlimitent une cavit pricardique presque virtuelle, humecte

dĠun liquide citrin et visqueux facilitant lĠexpansion du cÏur. Le feuillet

viscral constitue lĠpicarde qui recouvre extrieurement le muscle cardiaque.

Le cÏur ne remplit pas entirement la cavit pricardique, il mnage en avant,

au niveau de la base, un espace libre de 2cm quĠon exploite en cas de ponction

ou de drainage.

-

Le pricarde fibreux se prolonge par des expansions assimilables des ligaments

qui amarrent, tel un hamac, la masse cardiaque aux parois du thorax.

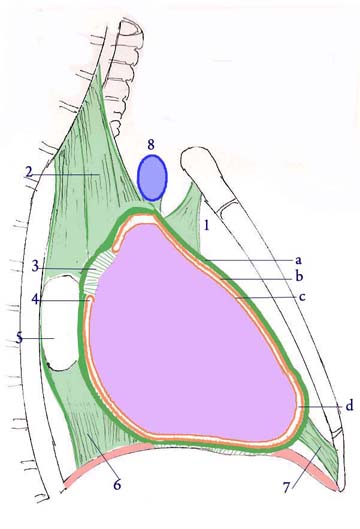

_________________________________________________

a : feuillet

fibreux / b : feuillet

sreux parital / c :

feuillet sreux viscral / d :

cavit pricardique

1 : lig.

Sterno-pricardique / 2 :

lig. Vertebto-peric. / 3 : Tractus fibreux du msocarde

/ 4 : cul de sac de Haller /

5 : espace

occup par le pdicule pulmonaire / 6 : lig. Phreno-peric. Lat. / 7 : lig ; xipho-peric.

8 : tronc

veineux brachio-cephalique.

|

Vue

latrale droite (dĠaprs G. Paturet)

|

Les rapports du

pricarde sont ceux du cÏur.

La face

antrieure est en rapport avec le sternum et les cartilages costaux. Sa

projection couvre une aire quadrilatre bords curvilignes, limite :

|

-

en haut par une ligne joignant la 1Ħ articulation chondro-sternale droite

la premire gauche ; -

en bas, une horizontale rasant la base de la xiphode et dpassant le bord

droit du sternum de 2 cm, et le bord gauche de quatre travers de doigt (6 8

cm); -

sur les cts, une ligne lgrement convexe joignant les extrmits des

lignes prcdentes. -

Les parties latrales de la face antrieure du pricarde ne sont pas

directement en contact avec la paroi chondro-sternale, tant recouvertes par

les culs de sac pleuraux (trac en vert) et par les bords des poumons

correspondants (trac en jaune). ____________________________________ -

La zone libre de toute interposition pleurale est en grande partie cache

derrire le sternum dont elle est spare par une

couche de tissu cellulo-graisseux. Elle le dborde un peu du ct gauche se

mettant directement au contact de lĠextrmit interne des 5Ħ et 6Ħ EIC (point

de ponction du pricarde sans risque de lser la plvre). -

Les tracs en vert ourlent la projection des cul de sacs pleuraux

mdiastino- costaux

antrieurs. -

LĠaire teinte en mauve correspond au pricarde en rapport direct avec la plvre (espace de Gehrardt). -

Les aires jaunes sont en rapport avec le poumon. |

|

- La face

postrieure rpond aux organes du mdiastin postrieur, en particulier

lĠÏsophage.

|

|

|

|

|

a : cul de sac de Haller / b : Ïsophage thoracique / c & cĠ : nerfs vagues / d &

dĠ : nerfs rcurrents / e :

veine azygos / f : ganglions

sous pricardiques

* : empreinte du cÏur

gauche/ 1 : crosse aortique /

2 : carotide primitive G / 3 : art. sous-clavire G / 4 : Ïsophage |

||

- Les bords

latraux sont au contact de la plvre mdiastine et du nerf phrnique.

- La base

adhre au diaphragme par lĠintermdiaire duquel elle rpond aux organes de

lĠtage sus mso-colique.

- Le sommet

embrasse les gros vaisseaux leur formant une gaine, celle de lĠaorte est plus

tendue en hauteur jusquĠ la partie moyenne du manubrium.