T.H. Alami - 2007

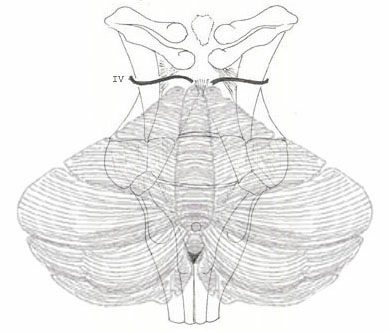

Le cervelet est une volumineuse composante

de lÕencphale, impaire & mdiane, situe dans la fosse postrieure du

crne dont elle occupe lÕespace compris entre le ple occipital du cerveau et

le tronc crbral. Il est rattach

la face dorsale de ce dernier par lÕintermdiaire de trois paires de

pdoncules crbelleux.

Du point de vue anatomophysiologique, le

cervelet est situ en drivation sur les grandes voies de communication du

nvraxe. Son rle est dterminant dans le droulement du mouvement volontaire,

dans la mmorisation de la gestuelle automatique, et dans le maintien du tonus

postural.

Aspect

extrieur

|

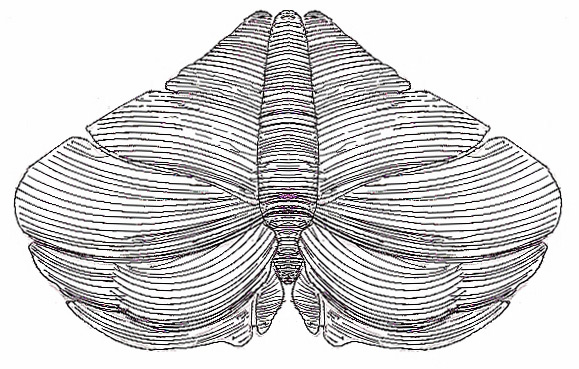

Vu de dos, il est en

forme dÕellipse grand diamtre transversal, dcomposable en deux

hmisphres droit & gauche spars par une masse longitudinale troite,

le vermis.

Son aspect lamelleux

caractristique est d sa striation par de nombreux sillons parallles curvilignes et concentriques, aspect

nettement diffrent de celui du relief crbral. |

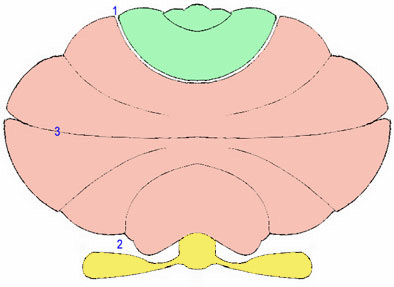

Sch. 01 |

| Le volume de lÕensemble

est tel quÕil masque presque la totalit de la face dorsale du tronc

crbral.

Sch. 02 - Vue dorsale

(la masse crbelleuse suppose

transparente)

|

|

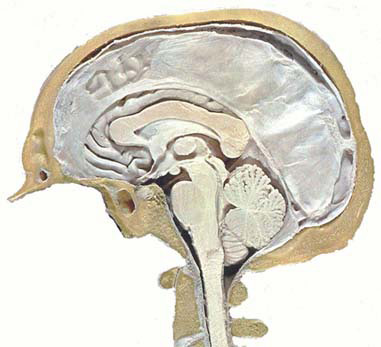

Une coupe mdio-sagittale de la fosse

postrieure montre lÕaspect grossirement triangulaire de la loge occupe par

le cervelet. Cet espace est dlimit par: le ple occipital en haut, le tronc

crbral en avant et lÕcaille occipitale en bas.

|

|

|

|

Imag. 01 - Coupe mdio-sagittale du crne (Atlas Sandoz)

|

Imag. 02 - Coupe mdio-sagittale de lÕencphale (CHU Rabat) |

Ces limits correspondent aux trois faces du

cervelet : une face antrieure ou ventrale (c) rattache au tronc crbral

(tc), et deux faces dorsales, dlimite par une crte, la face suprieure (a)

moule contre la tente dure-mrienne qui la spare du cerveau, et la face

infrieure (b) applique contre le squelette occipital.

- La face suprieure est souleve par

le relief du vermis sparant les deux surfaces hmisphriques presque planes et

inclines en toit pentu. Cette face est limite par le grand sillon horizontal

(sh)), profond, dont la rgularit est

entame par lÕtroite chancrure dorsale. vermien

|

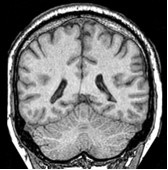

Imag. 03 - Coupes mdio-sagittale & frontale passant par la fosse postrieure – (CHU Rabat) |

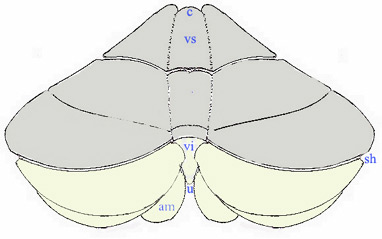

Sch. 03 - Vue dorsale faces suprieure(en gris) & infrieure

(en jaune) c : culmen ; vs : vermis suprieur ; vi : vermis infrieur sh :

sillon horizontal ; u : uvule ; am : amygdale |

La striation de cette face dtermine

plusieurs territoires dont le lobule form par lÕextrmit du vermis suprieur

(vs), le culmen (c).

- La face infrieure est marque par

lÕchancrure mdiane occupe en profondeur par le vermis infrieur (vi) dont

lÕextrmit distale est dnomm luette ou uvule (u) appendue entre les deux

lobes amygdaliens (am).

-

La face ventrale se

continue insensiblement avec la face infrieure, elle est applique contre la

face dorsale du tronc crbral auquel elle est rattache par de multiples

amarres.

La mise en place de ces dernires fera appel une structure virtuelle

modulaire qui rduirait le cervelet -

observ par sa face ventrale – deux cnes disposs transversalement

et spars par une masse longitudinale en forme de C dont lÕouverture est

oriente vers lÕobservateur.

|

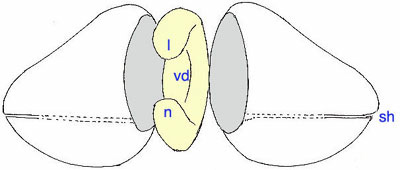

Sch.04

Modules observs par leur

face ventrale

|

Sch.05 Module vermien de profil

adapt la face dorsale ;du tronc crbral |

|

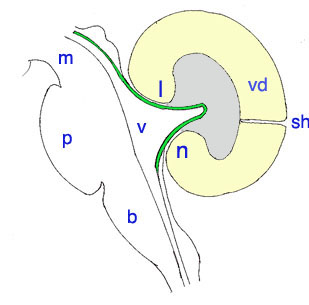

La partie convexe du C

est le vermis dorsal (vd). Ses extrmits libres, en forme de crochets, correspondent au vermis ventral,

discontinu, fait de deux lobes : la lingula (l) en haut & le nodule

(n) en bas. LÕouverture du C est lÕespace qui sera occup par le diverticule

du 4¡ ventricule (v) comme il figure sur le schma de droite. |

|

|

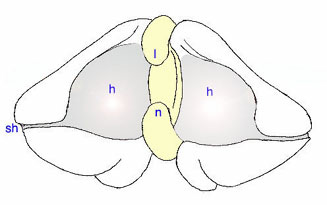

Ayant contourn le bord

latral des hmisphres, les extrmits du sillon horizontal (sh)

bifurquent mi-chemin, limitant

chaque ct une fossette dont le creux est accentu par le relief central

que forme la saillie du vermis ventral. Les deux fossettes constituent le

hile (h) travers lequel passent les formations reliant le cervelet au tronc

crbral, cÕest--dire les pdoncules crbelleux. |

||

|

Sch.06 Dlimitation des fossettes

hilaires |

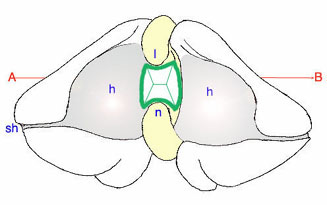

Sch.07 Mise en place du

diverticule ventriculaire |

|

|

La zone vermienne centrale

sera occupe par le diverticule du toit du 4¡ ventricule qui sÕenfonce dans la masse du vermis

ventral et dont la disposition accentue le creux de chaque fossette hilaire. Dans lÕensemble, cette

face ventrale comporte une aire

libre de toute attache (en

blanc), elle circonscrit le hile (teint en gris), insparable du tronc

crbral. |

||

|

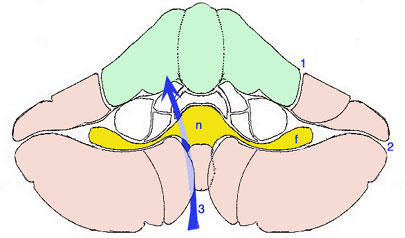

A-B met en

vidence : - lÕangle

ponto-crbelleux (apc) que dlimitent lÕaire libre de la face ventrale du

cervelet & la face latrale du pont. - la fossette hilaire

occupe sur ce niveau de coupe

par le pdoncule crbelleux moyen (m). - le 4¡ ventricule

paroi ventrale pontique & dorsale vermienne. |

Sch.08 Coupe horizontale niveau

AB |

|

|

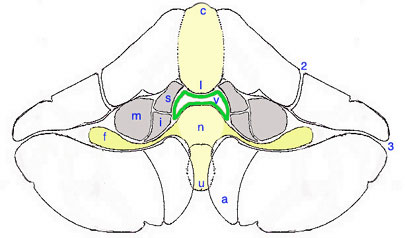

Considrons lÕaspect plus labor de cette face ventrale. Le vermis ventral est

reprsent sur ce schma par : -

les

deux crochets du C, celui du haut sÕtend du culmen (c) la lingula (l). -

Le

crochet infrieur est constitu par le nodule (n) dÕo partent les deux

floccules (f) ; son extrmit caudale est la luette ou uvule (u)

intercale entre les deux amygdales (a).

Sch.09 – Apect ventral -

Impaire

et mdian, le diverticule ventriculaire (v) occupe lÕespace compris entre les

deux hiles, la lingula (l) & le nodule (n). -

Les

pdoncules crbelleux amarrent les hmisphres aux tages du tronc crbral,

ce sont de chaque ct les trois pdoncules crbelleux, suprieur (s),

infrieur (i) & moyen (m), ce dernier tant le plus volumineux. |

Topographie

lobaire

LÕaspect extrieur du cervelet est

remarquable par la multiplicit des stries & sillons transversaux dont les

degrs de profondeur dlimitent des territoires dÕingales tendues.

Les lobes sont dlimits par des

sillons de premier ordre ou fissures dont la profondeur atteint la substance

blanche ; les sillons de deuxime ordre sont superficiels, ils nÕentament

que la substance grise et dlimitent des lobules subdiviss leur tour en

lames et lamelles.

Une foliole est un territoire compris

entre deux sillons transversaux et comprenant un lobe vermien reli de chaque

ct un lobe hmisphrique.

La distinction dÕune vingtaine de lobes

emprunte lÕanatomie compare, a peu dÕintrt du point de vue

anatomo-fonctionnel ou clinique. Par souci de simplification, on retiendra les

trois lobes dtermins par les deux principales fissures.

|

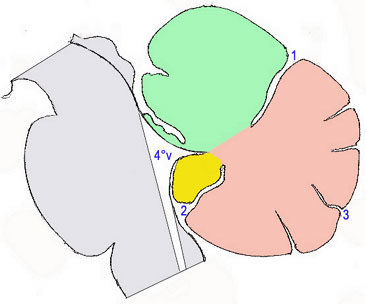

Sch.10 – trac de la fissure postro-latrale |

Sch.11 - Coupe sagittale du vermis |

|

La premire apparatre

au cours du dveloppement embryonnaire est la fissure postro-latrale (1),

perceptible au niveau de la face ventrale du cervelet aprs section de ses

attaches au tronc crbral ; elle spare le lobe flocculo-nodulaire (n f) du

reste de lÕorgane. LÕautre fissure est

nettement visible sur la face dorsale, cÕest la fissure primaire (2) qui

dlimite le lobe antrieur. Le volume compris entre ces deux fissures

constitue le lobe

postrieur |

|

|

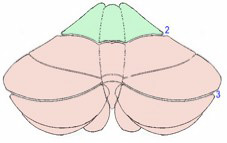

Ces trois principaux

lobes sont lÕexpression topographique du dveloppement phylognique du

cervelet, ils correspondent aux structures dsignes par les termes :

archo-cerebellum, paleo-cerebelluml & no- cerebellum, terminologie en

usage en anatomie compare. Sch.12 - Aspect dorsal |

|

|

Le schma ci-contre

reproduit le planigramme de Larsell qui rsume la topographie des trois

principaux lobes & fissures. - Lobe antrieur (en vert) - lobe postrieur (en rose) -

complexe floculo-nodulaire (en jaune) |

Sch.13 – Planigramme de Larsell |

Les

pdoncules crbelleux

sont

trois paires de cordons de substance blanche disposs symtriquement de

part & dÕautre du 4¡ ventricule. Leurs fibres constitutives relient le

cervelet aux tages correspondants du tronc crbral (msencphale, pont &

bulbe), dÕo leur distinction en

pdoncules crbelleux suprieurs (s), moyens (m) & infrieurs (i).

|

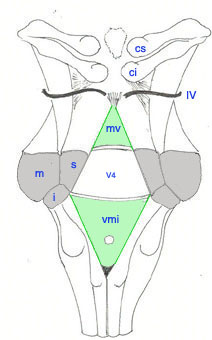

Sch.14 – face dorsale du

tronc crbral |

Sch.15 – Disposition des

pdoncules crbelleux leur origine |

|

Leur origine apparente

nÕest visible quÕaprs section mdio-sagittale du vermis suivie de la bascule

des hmisphres. La face dorsale du tronc crbral ainsi expose, on note la

confluence des pdoncules crbelleux suprieurs & infrieurs masquant

les moyens, ces derniers tant plus ventraux. |

|

- Les pdoncules crbelleux suprieurs

(brachium conjonctivum) sÕtendent du cervelet lÕtage rostral du tronc

crbral. Ë leur origine, ils sont runis transversalement par la membrane de

Vieussens (mv) qui recouvre le versant suprieur du toit, ils surcroisent les

pdoncules infrieurs, puis sÕorientent en haut et en dedans vers le

msencphale, puis disparaissent sous la plaque coliculaire. Auparavant, leurs

fibres sÕentrecroisent sur la ligne mdiane (dcussation de Wernekink) avant de

se terminer dans le noyau rouge & le thalamus du ct oppos.

- Les pdoncules crbelleux moyens (bras du

pont) sont les plus volumineux ; les fibres constitutives sont des affrences provenant exclusivement

des noyaux du pont du ct oppos.

La face antro-latrale de chaque pdoncule

est au contact du rocher, le sillon horizontal aboutit cette face juste

au-dessus du flocculus.

- Ë lÕorigine, chaque pdoncule crbelleux

infrieur est plac entre les deux autres, le suprieur en dedans & le

moyen en dehors. Leurs fibres s Ôindividualisent sur la face latrale du bulbe

en un cordon court appel corps restiforme. Ce dernier est form de

fibres dÕorigine mdullaire & bulbaire qui vhiculent les sensibilits proprioceptives

inconscientes. Un autre contingent de fibres longe son flanc mdial, dnomm corps

juxta-restiforme, elles sont exclusivement de nature vestibulaire.

La

structure interne

est schmatise sur une coupe transversale

allant dÕun hmisphre lÕautre.

Les neurones sont agglomrs au niveau du cortex et des noyaux

crebelleux.

- Le cortex est dcoup en

circonvolutions par des sillons transversaux parallles.

pais de 1 mm, son architecture est moins

complexe que celle du cortex crbral ; de plus sa structure est identique

dÕun hmisphre lÕautre, vermis compris.

- La substance blanche, masse de parenchyme de

forme trapzode, est le centre mdullaire du cervelet. Elle

envoie la priphrie des lamelles en rayons de roue dÕo partent des

branches, lÕaspect de lÕensemble sur une coupe sagittale fut qualifi dÕarbre

de vie.

Elle est constitue par de la nvroglie

& par des fibres nerveuses qui forment les pdoncules crbelleux, celles des pdoncules moyens tant

prdominantes.

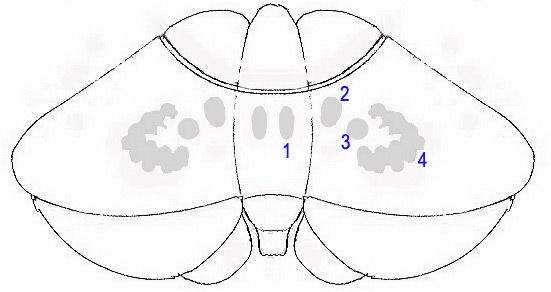

- Les noyaux, au nombre de quatre

paires sont disposs de part & dÕautre de la ligne mdiane ; ce sont:

|

|

|

Sch.16 - Disposition des noyaux

travers lÕaspect dorsal du cervelet suppos transparent |

-

le

noyau du toit ou noyau fastigial (1Õ), situ prs de la ligne mdiane au

contact du diverticule du toit du 4e ventricule ;

-

le

globule (2) en dehors du prcdent;

-

le

noyau dentel (4) ou olive crbelleuse semblable celle de bulbe et

dont le hile est

orient vers le toit du 4me ventricule et la ligne mdiane ;

-

le

noyau emboliforme, en en regard du hile du prcdent.

Par convention, on regroupe les deux noyaux,

globule & emboliforme, sous le terme de noyaux intermdiaires ou

interposs.

Topographie

zonale

Les connexions entre les structures intra

crbelleuses permettent de dcomposer chaque moiti de cervelet en quatre

territoires ou zones anatomo-fonctionnelles, comportant chacune un cortex, la

substance blanche sous-jacente & la structure nuclaire qui lui est

annexe. cette topographie anatomo-fonctionnelle est schmatise sur le

planigramme de Larsell :

|

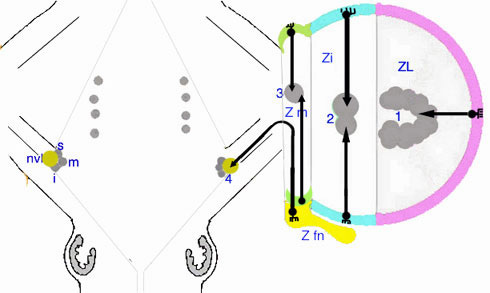

Sch.17 – Position des

noyaux travers le planigramme suppos transparent. |

-

La

zone mdiale (Zm) est la tranche vermienne avec son noyau

fastigial.

-

La

zone intermdiaire (Zi), relativement troite, correspond la tranche

mdiale de lÕhmisphre, avec ses deux noyaux interposs & la substance

blanche environnante.

-

La

zone latrale (ZL), la

portion la plus volumineuse de lÕhmisphre, avec son cortex plus tendu, son

noyau dentel et la substance blanche correspondante ; &

-

la

zone ou lobe floculo-nodulaire (Z fn) auquel on adjoint le noyau

vestibulaire latral (qui serait un noyau crbelleux ectopique).

Aperu

histologique du cortex crbelleux

Les affinits tinctoriales font ressortir

trois couches cellulaires :

-

la plus superficielle, dite molculaire,

est riche en fibres orientes horizontalement,

-

lÕintermdiaire

ou glomrulaire est occupe par une seule range de cellules de Purkinje,

-

la

couche profonde (granulaire) est caractristique par sa richesse en minuscules

interneurones appels grains.

La cellule de Purkinje, volumineux neurone

piriforme non pigment, est

spcifique du cervelet. Ses dendrites sÕpanouissent dans la couche superficielle,

tandis que lÕaxone traverse la couche granulaire en direction dÕun des noyaux

crbelleux o il se termine.

Les deux autres couches

sont peuples de nvroglies & dÕinterneurones de diffrents aspects

(grains,cellules corbeille, cellules de Golgi) dont les prolongements

tablissent, directement ou indirectement, des connexions avec les cellules de

Purkinje.

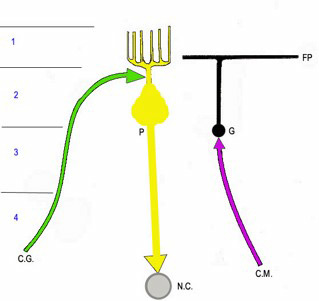

|

Sch.18 - Arrangement des

neurones corticaux |

|

|

-

1 :

couche superficielle (molculaire) -

2 :

range des cellules de Purkinje (couche glomrumaire) -

3 :

couche profonde (granulaire) -

4 :

zone mdullaire |

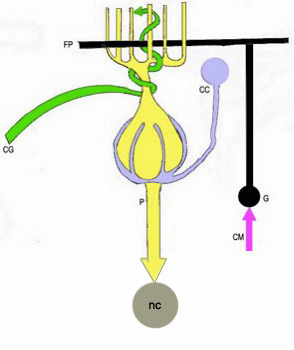

P : Cellule de Purkinje C.G : Cellule grimpante C.M : Cellule moussue G : Grain FP : Fibre parallle N.C : Noyau crbelleux |

Principes

dÕorganisation neuronale

- Ë quelques exceptions prs, les pdoncules

crbelleux moyens & infrieurs sont les portes dÕentre des informations

destines au cervelet. Par contre, toutes les fibres effrentes le quittent par

le pdoncule crbelleux suprieur.

- Les affrences aboutissent principalement au

cortex.

- La cellule de Purkinje est interpose entre les

fibres affrentes & effrentes.

- Toute information manant du cortex crbelleux

passe par la cellule de Purkinje qui la transmet un des noyaux dÕo elle est

projete hors du cervelet via les pdoncules crbelleux suprieurs.

a- Les fibres affrentes se distinguent en grimpantes

ou moussues selon leur mode de connexion avec les cellules de Purkinje.

- Les fibres grimpantes sont les axones

provenant de lÕolive bulbaire contro-latrale ; elles

aboutissent au cervelet par le PCI

et se terminent sur toutes lÕtendue du cortex.

Chaque fibre aborde une cellule de

Purkinje et ÔgrimpeÕ jusquÕau contact de ses dendrites avec

lesquelles elle tablit des

synapses.

- Les fibres moussues sont les axones issus

des autre noyaux du tronc crbral &

de la moelle.

Elles se terminent dans le cortex crbelleux

o elles tablissent des

connexions indirectes

avec les cellules de Purkinje par

lÕintermdiaire des grains.

|

Sch.19 – circuit neuronal |

-

CC :

Cellule corbeille, mode synaptique avec le corps de la cellule de Purkinje. -

G : Grain & fibres

parallles par bifurcation de son axone, synapse avec dendrites de P. -

CM :

Axone de cellule moussue issue de noyau autre que lÕolive bulbaire. -

CG :

Fibre grimpante, axone issu de lÕolive bulbaire, synapse avec dendrite de P. -

nc :

noyau crbelleux. |

Il est intressant de noter quÕun contingent de

fibres affrentes, grimpantes & moussues, transitent par ces noyaux avant

dÕaboutir au cortex. Les interconnexions ainsi cres dans les deux sens

refltent la particularit de ces structures nuclaires qui sont plus que des

relais.

b- Les fibres effrentes manant du cortex sont

reprsentes exclusivement par les axones des cellules de Purkinje, elles se

terminent dans les noyaux crbelleux (nc).

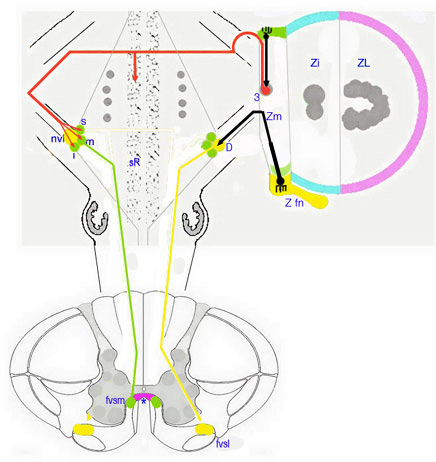

Systmatisation

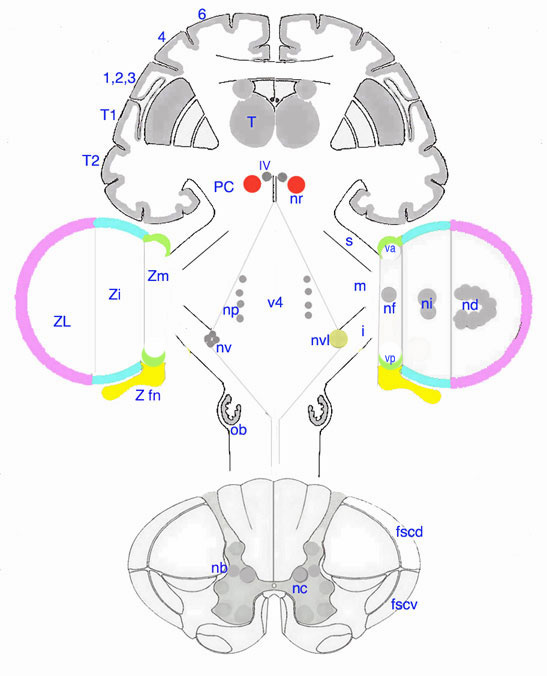

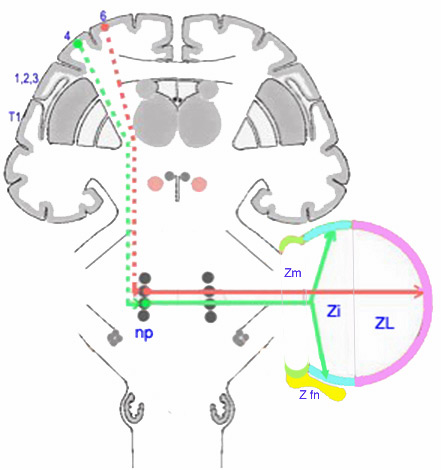

Le schma sous-jacent sera utilis, en

totalit ou en partie, comme

canevas des connexions tablies entre le cervelet & le nvraxe. Ce dernier

est reprsent en coupe frontale, schmatis lÕextrme, y figurent les

repres utiles au trac des diffrentes voies.

|

Sch.20 – Canevas du nvraxe |

||

|

Dchiffrer les lgendes partir du

haut : - Les chiffres : numrotation des aires corticales fronto-parito- temporales.. - T : Thalamus - PC : Pdoncule Crbral - nr : noyau rouge - s, m, i : pdoncules crbelleux

sup., moyen & infer. - v4 : Losange dlimitant le 4¡

ventricule - np : noyaux pontiques - nf : noyau fastigial |

- ni : noyaux interposs - nd : noyau dentel - nv : noyaux vestibulaires - nvl : noyau vestibulaire latral - :ZL : Zone latrale - Zi : Zone intermdiaire - Zm ; Zone mdiale - Zfn : Zone floculo-nodulaire - ob : olive bulbaire - nC : noyau de Clarke - fscd : faisceau spino-crbelleux

dorsal - fscv : faisceau spino-crbelleux

ventral |

|

1- Les voies affrentes

partent de tous les niveaux du

nvraxe (cortex crbral, noyaux du tronc crbral & de la moelle).

|

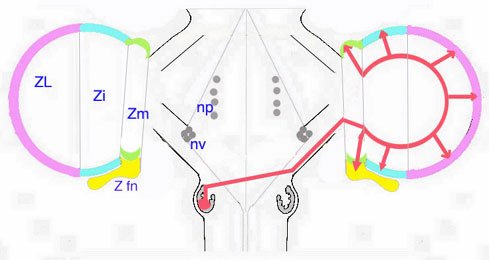

Sch.21

La voie

olivo-crbelleuse aboutit au cervelet par le PCI ; les fibres

constitutives, toutes de type grimpant, proviennent de lÕolive bulbaire (ob)

contro-latrale, croisent la ligne mdiane et se distribuent toute

lÕtendue du cortex crbelleux. LÕolive bulbaire est un important relais de la

voie extra-pyramidale par o transitent les instructions issues du cortex

crbral, du noyau rouge & de la moelle. |

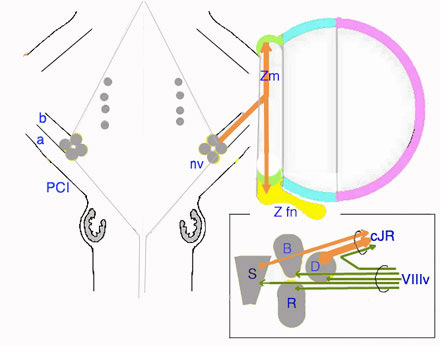

La voie vestibulo-crbelleuse

est forme de fibres provenant principalement des

noyaux vestibulaires latral (D) & mdial (S) ainsi que de fibres priphriques issues du ganglion de

Scarpa.

Sch.22

-

nv : noyaux vestibulaires

-

PCI : Pdoncule crbelleux infrieur, dcompos en corps restiforme (a)

& juxta-restiforme (b)

* en

encadr :

-

le nerf VIII se distribue aux quatre noyaux vestibulaires (nv) : mdial

(de Schawlbe = S), latral (de Deiters = D),

-

cJR : corps juxta-restiforme form par les affrences provenant directement du nerf

vestibulaire (VIIIv).

|

|

Elles cheminent transversalement sous le plancher

du 4¡ ventricule, traversent lÕaile blanche externe et deviennent ascendantes

en direction du PCI. Leur regroupement au sein de ce dernier forme un faisceau

dense bien individualis sous le nom de corps juxta-restiforme (cJR) qui se projette

sur le cortex des zones mdiale & flocculo-nodulaire homolatrales.

La voie

cortico-crbelleuse

est interrompue au niveau des noyaux du pont (np).

Le tronon cortico-pontique part des aires motrices

et sensitives primaires, des aires prfrontales, paritale & sensorielles.

Les fibres du tronon ponto-crbelleux constituent

le volumineux pdoncule crbelleux moyen, elles se projettent sur le cortex

des zones intermdiaire & latrale.

Les instructions provenant du cortex moteur (aire

4) aboutissent la zone intermdiaire, tandis que celles issues cortex

crbral prmoteur (aire 6) se destinent la zone latrale.

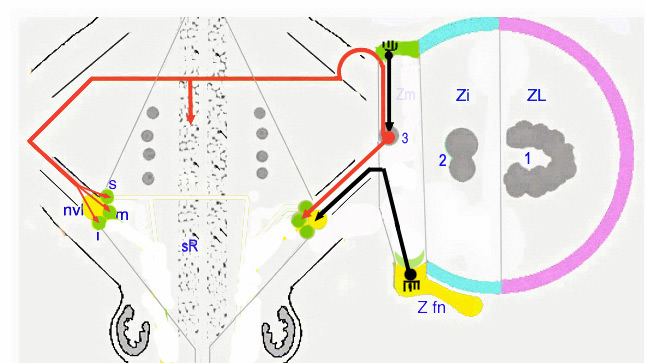

Sch.23

La voie

spino-crbelleuse

|

vhicule les sensibilits

proprioceptives issues des tguments, des muscles & des articulations,

elle comporte deux faisceaux : - Le faisceau spino-crbelleux

dorsal (FSCD) est direct. Il relie la

colonne de Clark (nC) homolatrale

au cortex des zones mdiale (Zm) & intermdiaire (Zi). Il est situ la

priphrie du cordon latral, en dehors du faisceau pyramidal crois

& du faisceau rubro-

spinal. Il garde sa situation marginale jusquÕau flanc du bulbe, puis

passe dans le

cervelet travers le corps restiforme.

- Le faisceau spino-crbelleux ventral

(FSCV) est crois. Ses fibres,

issues de la colonne de

Betcherew (nB), passent de lÕautre ct travers de la commissure grise,

traversent la base de

la corne antrieure pour aboutir la zone marginale du cordon

antro-latral, entre le

faisceau dorsal & lÕmergence de la racine antrieure. Devenu

ascendant, le faisceau traverse la rticule du bulbe, passe en dedans du PCS en

longeant le bord latral de la valvule de Vieussens et se termine dans le

cortex

crbelleux des zones mdiale & intermdiaire. |

- Les affrences dÕorigine bulbaire

proviennent des noyaux cuniforme accessoire et du noyau sensitif du

trijumeau ;

elles se terminent dans le cortex mdial & intermdiaire

en passant par le PCI.

|

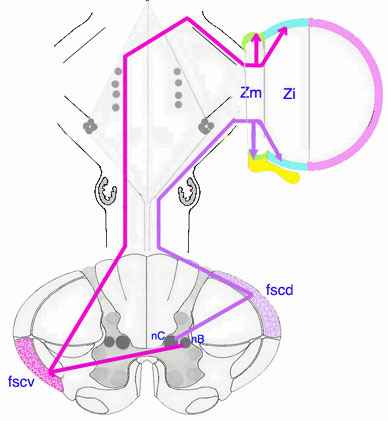

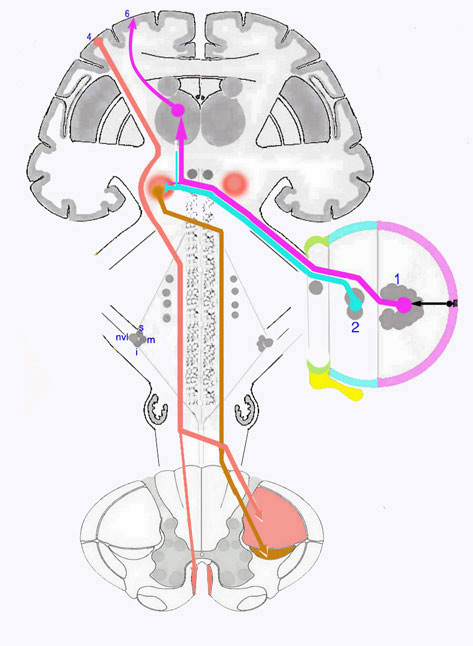

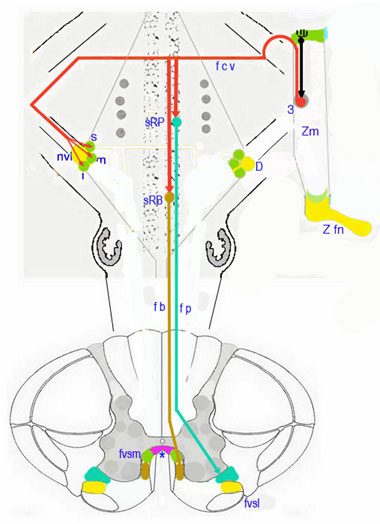

Les connexions

cortico-nuclaires intra-crbelleuses fonctionnent sur le mode zonal. CÕest ainsi que le cortex

de chaque zone est en relation avec un noyau correspondant.

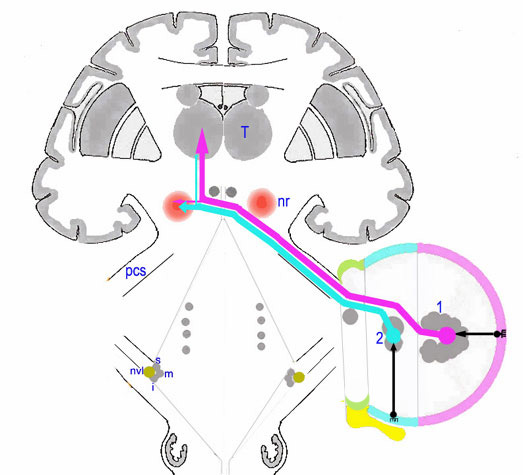

Sch.25 Dans lÕensemble, lÕinformation labore au niveau du cortex crbelleux est

transmise aux noyaux par lÕintermdiaire des cellules de Purkinje, elle est

ensuite achemine vers le

thalamus, le noyau rouge &

les noyaux vestibulaires. |

|

- Les effrences issues des noyaux interposs

et dent

constituent le pdoncule crbelleux suprieur. Celui-ci sÕoriente en haut et

en dedans en direction des collicules postrieurs avant de disparaitre sous

la plaque tectale du msencphale. CÕest au niveau de la calotte pdonculaire, la

hauteur de lÕorigine du nerf IV, que lÕÕensemble des fibres sÕentrecroisent

avec celles du ct oppos.. Aprs cette dcussation (e Wernekink) les fibres se rpartissent en deux

faisceaux : - Le faisceau dento-thalamique monte

directement vers le thalamus o il aboutit aux noyaux moteurs dÕo lÕinformation est

projete sur le cortex crbral.

- LÕautre faisceau, crbello-rubrique se termine dans le noyau

rouge, principale composante de la voie extra- pyramidale.

Sch.26 Cependant, cette rpartition des fibres du PCS

nÕest pas aussi tranche, certaines provenant des noyaux interposes se

projettent pour la plupart sur le noyau rouge ; tandis que presque la

totalit des fibres issues du noyau dent sont thalamophiles. |

|

-

Les

fibres issues du noyau fastigial se projettent sur les noyaux vestibulaires des

deux cts ainsi que sur la substance rticule du ct oppos. Les fibres

homolatrales quittent le cervelet par le corps juxta-restiforme, tandis que

les autres croisent la ligne mdiane lÕintrieur du cervelet enjambent le PCS

(formant le faisceau en crochet) et se dirigent vers le corps

juxta-restiforme oppos.

Sch.27 |

Projections mdullaires des

effrences crbelleuses

Les projections du cervelet sur les diffrents

niveaux du nvraxe initient pour une grande part la voie finale de la motricit

volontaire & extra-pyramidale qui aboutit la moelle.

Ce dernier chapitre abordera brivement la destine

des informations ou instructions parvenues partir du cervelet aux structures

nuclaires reprsentes par : le thalamus, le noyau rouge, les noyaux

vestibulaires & substance rticule.

- Les noyaux moteurs du thalamus projettent lÕinformation labore au

niveau du cervelet sur le cortex crbral prmoteur puis sur lÕaire 4 dÕo part la voie de la motricit

volontaire.

Cette dernire relie directement le cortex crbral aux motoneurones des nerfs

crniens & rachidiens par les deux faisceaux, gnicul & pyramidal.

Sch.28

Les fibres de la voie

pyramidale se rpartissent au niveau bulbaire en deux contingents, le plus

volumineux croise la ligne mdiane, cÕest le faisceau cortico-spinal crois (fcsc)

qui passe dans le cordon latral de la moelle, adoss la corne dorsale du

ct oppos. Le reste des fibres constitue le faisceau cortico-spinal direct

(fcsd) qui garde sa position antrieure de la moelle tout contre la fissure

mdiane.

- Les fibres issues des noyaux interposs croisent

la ligne mdiane et se termine dans le noyau rouge controlatral dÕo part le faisceau rubro-spinal (de von Monakow),

principale composante de la voie extra- pyramidale.

Ce faisceau sÕindividualise au niveau de la calotte

pdonculaire aprs dcussation (de Forel). Il aboutit au cordon latral de la

moelle o il se place en avant du faisceau pyramidal crois quÕil accompagne

sur tout son trajet, dÕo son autre nom de faisceau pr-pyramidal.

- La voie vestibulo-spinale emprunte deux

faisceaux :

* le

faisceau vestibulo-spinal latral (fvsl) est direct, il nat du noyau

vestibulaire de Deiters (D),

principal centre rflexe de lÕquilibration.

Il descend dans le cordon antrieur de la moelle

jusquÕau niveau lombaire.

* le faisceau vestibulo-spinal mdial (fvsm)

nat principalement du noyau vestibulaire infrieur du

ct oppos. Ses fibres se mlent celles

de la bandelette longitudinale postrieure (*).

* Le faisceau rticulo-spinal est issu. Il provient des

synapses tablies entre la

substance rticule grise du tronc crbral & le faisceau crbello-vestibulaire (en crochet).

-

le

faisceau pontin (f p) provient de la rticule protubrantielle, il se termine

dans le cordon latral de la moelle o il se situe en avant de la corne

antrieure.

- Le faisceau bulbaire (f b), issu des noyaux rticulaires distaux, se place en dedans de la corne antrieure, devant le faisceau vestibulo-spinal mdial.

Certaines de ses fibres font relais dans lÕolive bulbaire.

Sch.30

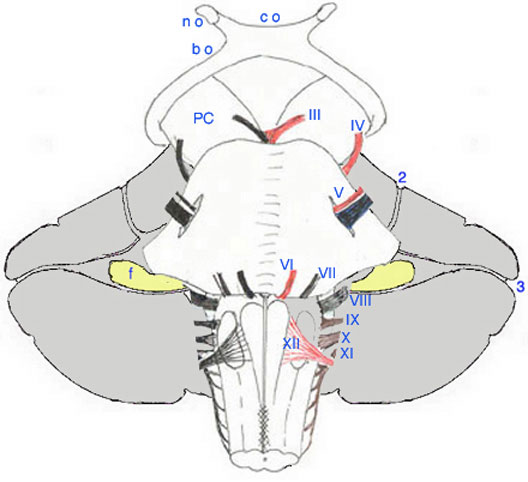

Rapports

Le cervelet est situ dans la fosse postrieure, loge osto-fibreuse inextensible, limite :

- en haut par la tente du cervelet qui la spare du ple occipital du cerveau ;

- en bas par la base du crne en arrire de la selle turcique ( gouttire basilaire, face postrieure des rochers & cailles mastodiennes) ;

- en arrire par lÕcaille de lÕoccipital.Cette loge comporte deux orifices de communication :

- le trou occipital, osseux, occup par le bulbe, &

- le trou ovale (foramen ovale de Paccioni), osto-fibreux amnag par les insertions de la tente du cervelet.

Outre le cervelet, cette loge est occupe par le segment bulbo-protubrantiel du tronc crbral & par les deux espaces ou angles ponto-crbelleux quÕils dlimitent entre eux.

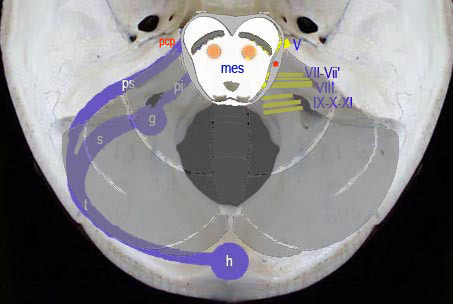

LÕangle ponto-crbelleux est un espace paramdian exigu & profond, dlimit de chaque ct par la protubrance reprsente principalement par le PCM, la partie rostrale de la face latrale du bulbe, & par la face ventrale de lÕhmisphre crbelleux.

Sch.31 Ð Aspect ventral

Il est occup par le prolongement latral de la citerne pontique, par le flocculus qui masque le plexus chorode latral du 4¡ ventricule, par de nombreux nerfs & par des vaisseaux crbelleux. CÕest ce niveau que se dveloppent les tumeurs de la VIII¡ paire

(neurinomes de lÕacoustique).

Les troncs nerveux ont une disposition cardinale : trs en dedans le VI, en haut le trijumeau, en dehors le faisceau acoustico-facial dirig vers le pore auditif interne, &

en bas le groupe des nerfs mixtes (IX-X-XI) orients vers le trou dchir postrieur.

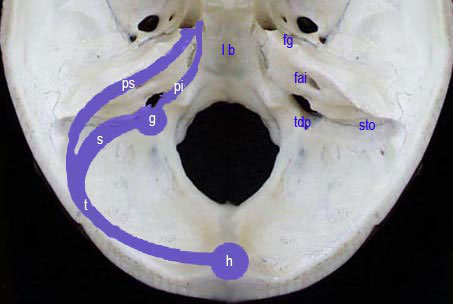

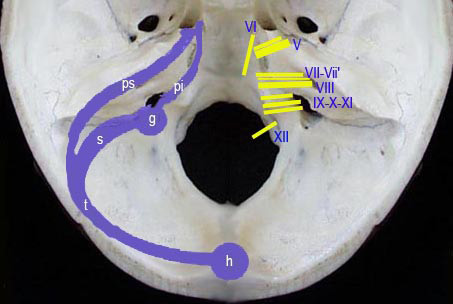

LÕaspect endocrnien de cette de la loge crbelleuse met en vidence les repres suivants:

Sch.32

l p : lame basilaire

f g : fossette du gg. de Gasser

fai : foramen auditif interne

tdp : trou dchir postrieur

sto : suture temporo-occipitale

ps : sinus ptreux suprieur

pi : sinus ptreux infrieur

g : fossette du golfe de la jugulaire

s : sinus sigmode

t : sinus transverse

h : pressoir dÕHrophile (Torcular)

Les troncs nerveux issus du tronc crbral (pont & bulbe) sont tags de haut en bas :

V : les deux branches du Trijumeau

VI : nerf oculaire externe

VII & VIIÕ : nerfs Facial & Accessoire

VIII : nerf Auditif (acoustico-vestibulaire)

IX : Glossopharyngien

X : Pneumogastrique

XI : Spinal bulbaire

Sch.33

* Le rseau veineux est reprsent par les collecteurs occupant des espaces dure-mriens appels sinus.

- Les sinus ptreux suprieur & infrieur suivent les bords correspondants de la face mdiale du rocher.

- Le sang veineux de la vote est collect au niveau du torcular (h) qui se dverse dans le sinus transverse puis dans le sinus sigmode. En fin de parcours, le sang veineux aboutit au golfe de la jugulaire, point de dpart du retour du sang veineux crbral vers le cÏur.

Les troncs nerveux en rapport avec lÕespace ponto-crbelleux sont issus des tages pontique & bulbaire du tronc crbral. Leur disposition spatiale est grossirement cardinale :

- en haut, le nerf trijumeau se dirige vers le ganglion de Gasser relais ganglionnaire de sa

racine sensitive ;

- en bas, les trois nerfs mixtes (IX, X, XI) orients vers le trou dchir postrieur ;

- plus en dedans, le VI ,

- en dehors, trois autres nerfs : le facial, le nerf de Wrisberg & le nerf acoustico-vestibulaire

orients vers foramen auditif interne. Ils constituent le principal constituant de cet espace.

Le mme schma voque le foramen de Pacchioni ( * ), anneau osto-dure-mrien qui cravate le msencphale (mes).

Sch.34

Les mninges molles recouvrent les moindres reliefs du cervelet tout en dlimitant dÕimportants espaces l o la masse crbelleuse sÕloigne du plan dure-mrien. Il en rsulte la constitution de vastes citernes :

- deux mdianes : le lac crbelleux postro-suprieur dÕune part, & la citerne bulbo-crbelleuse ou grande citerne dÕautre part ;

- une citerne antro-latrale, ponto-crbelleuse, paire & symtrique,

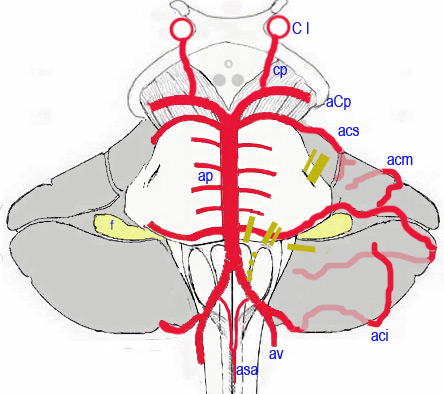

Les artres

La vascularisation du cervelet est assure

principalement par trois paires de branches issues des artres vertbrales

& de leur confluent le tronc basilaire; ce sont les artres crbelleuses

suprieures, moyennes & infrieures, flexueuses & finement anastomoses

entre elles.

-

LÕartre

crbelleuse infrieure est la plus grle, elle nat de la vertbrale la

hauteur du relief olivaire, croise lÕorigine du XII puis sÕengage entre

lÕamygdale & le bulbe quÕelle contourne, longe le bord du vermis infrieur

et se termine sur la face infrieure de lÕhmisphre crbelleux. Les rameaux

qui sÕen dtachent, sinueux, se distribuent ce territoire, principalement au

noyau dentel, ainsi quÕau complexe floculo-nodulaire, au bulbe, au corps

restiforme & aux plexus chorodes dont ils constituent la principale source

vasculaire. Le rameau destin au vermis infrieur (artre crbelleuse

postro-infrieure) est un prcieux repre en radio-encphalographie.

|

Sch.35 |

-

LÕartre

crbelleuse moyenne se dtache du tronc basilaire la hauteur du trou

borgne, directement, mais plus souvent dÕun tronc commun avec lÕartre auditive

interne. Elle chemine sur la face ventrale du pont paralllement au sillon

bulbo-protubrantiel & au-dessous de l Ômergence du V. Elle se

termine par des rameaux le long du sillon circonfrentiel de chaque hmisphre.

-

LÕartre crbelleuse suprieure

est la plus volumineuse, elle nat du tronc basilaire, prs de sa bifurcation

dont elle est spare par l Ômergence du nerf III. elle longe le bord

suprieur de la protubrance, contourne le pdoncule crbral et aborde la face

dorsale du cervelet sur laquelle elle se ramifie en ventail. Dans son trajet

curviligne, elle est accompagne du nerf IV qui lui est sous-jacent. elle se

distribue principalement la face suprieure du cervelet, au vermis suprieur,

la valvule de Vieussens ; Un de ses rameaux est destin au noyau

dentel.

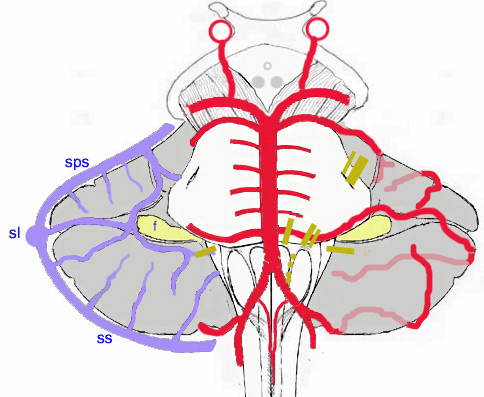

Les veines

Les rseaux veineux ne se superposent pas ceux

des artres. Les troncs veineux constitus partir de la superficie du

cervelet aboutissent aux sinus dure-mriens & la veine de Galien.

Ils contribuent ainsi son amarrage la tente

dure-mrienne qui le recouvre, ainsi quÕaux rseaux priphriques

LÕaspect gnral du cervelet permet de dcrire deux

rseaux principaux, un rseau vermien & un rseau hmisphrique.

* Le rseau vermien est dorsal, il comprend :

- les veines vermiennes antrieures,

volumineuses ; elles drainent le sang du vermis

suprieur et des

structures avoisinantes (valvule de Vieussens, pdoncule crbelleux

suprieur & plaque

tectale). Elles aboutissent la veine de Galien.

- les veines postrieures occupent lÕchancrure crbelleuse, elles

naissent du vermis

infrieur et des amygdales.

Elles se dversent dans le pressoir dÕHrophile (torcular) &

dans lÕextrmit du sinus

droit.

* Le rseau hmisphrique comprend une

demi-douzaine de veines flexueuses, organises

en

veines para-mdianes & veines latrales.

- Les veines

paramdianes drainent le sang du lobe antrieur, du hile crbelleux, du

noyau dentel, des pdoncules moyens et

du bord latral du bulbe. Les

veines

constitutives

se regroupent autour du flocculus et confluent en un tronc commun qui

occupe

le segment ventral du sillon horizontal. Il se dverse dans le sinus ptreux

infrieur.

Les veines pri-flocculaires se rsolvent en un tronc (veine de Dandy) qui

aboutit

au sinus ptreux infrieur.

- les veines

latrales se dversent dans les sinus contigus (ptreux, latral &

sigmode).